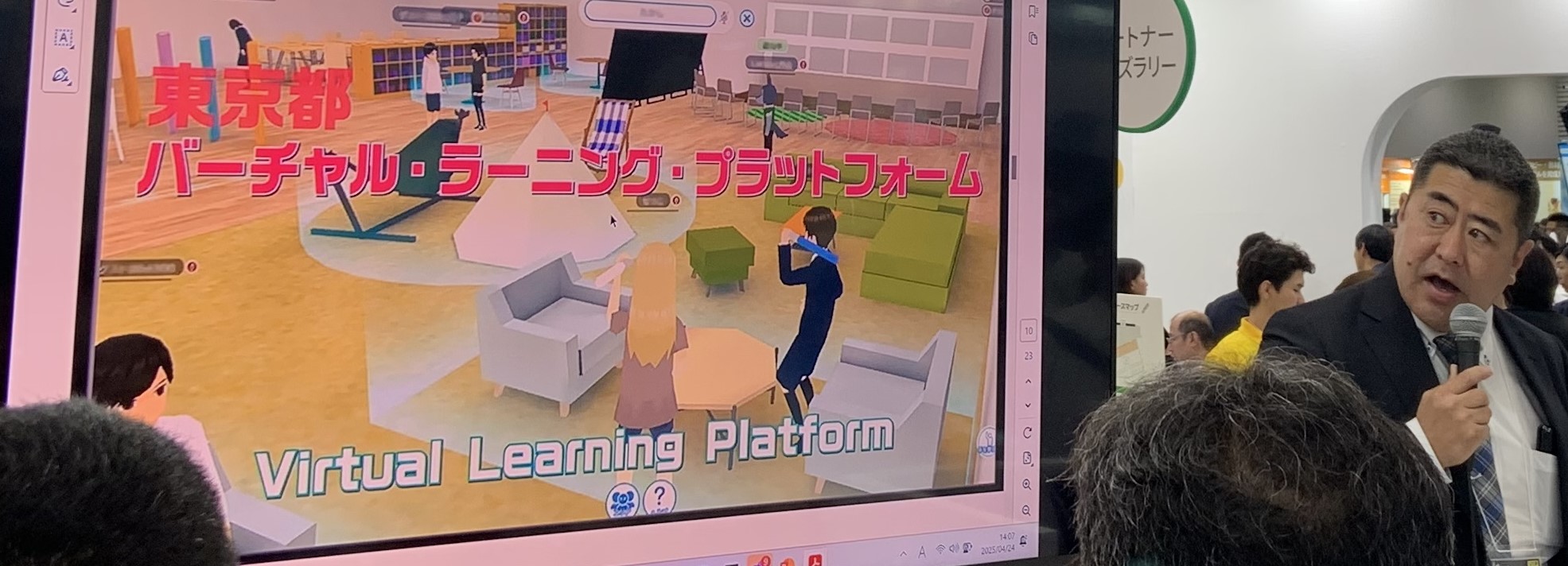

東京都教育委員会における、メタバース空間を活用した不登校支援(バーチャル・ラーニング・プラットフォーム)の取組み(2025年EDIXミニセミナー)

第17回EDIX(教育総合展)東京・第8回EDIX大阪のレノボ出展ブースにおいて、不登校支援・日本語学習支援のための「メタバース空間を利用したラーニングシステム」についてミニセミナーを行いました。 東京都教育庁総務部 デジタル企画担当課長 瀧田健二様にご講演いただいた様子をお届けします。

|

|

目次

東京都教育委員会における3年間の取組み

東京都では、令和4年度よりバーチャル・ラーニング・プラットフォーム(VLP)を、不登校支援や日本語学習支援の一環として活用しています。

令和4年度に、都内の1自治体とのデモ運用という形で開始しました。デモ運用では、アバターの活用がコミュニケーションにおける心理的な負荷を軽減することや、距離・広さの影響を受けず運用可能であることなどがわかりました。

令和5年度に8自治体、翌年に28自治体の利用へと拡大し、さらに今年度からは32自治体で運用しています(※東京都には62自治体があり、その約半数にあたる)。

なお、本事業にかかる協定は令和5年度から3年間となっており、今年度は協定の最終年度にあたります。

VLPの活用-不登校および日本語指導が必要な子どもが増えている

全国で不登校児童生徒の大幅な増加が見られる状況にあり、東京都も例外ではありません。加えて都内では、日本語指導が必要な子どもの割合の増加に、いかに対応するかが課題となっています。

現在全国の各自治体でも、別室登校や教育支援センターなどでの支援をはじめ様々な施策の中で指導、支援を進めておられます。そこにうまくつながることができない子どもや、登校がまったくできない状態になってしまっている子どもが一定数いると捉え、東京都は自治体や子どもたちにとっての新たな居場所、選択肢の1つとして VLPを活用しています。

子どもたちが感情を表現しやすい3D空間、エモート機能

|

|

VLPの仮想空間は3D空間です。3D空間では、2D空間とは異なり、視点の没入感や、豊富なジェスチャー機能による感情表現が可能です。3Dということで挙動の重さが懸念されましたが、児童生徒が活用するGIGA端末で、フリーズすることなく利用できています。

3D空間の大きな特長として、一人称視点での没入感や、豊富なジェスチャー機能による感情表現が可能である点が挙げられます。ジェスチャー機能を事業プロモーターにどんどん増やしていただいたおかげで、児童生徒はより楽しくなって、自ら利用する機会も増えていきました。ジェスチャーだけでなく、音声と文字も使用できるので、実際の空間に近い感覚で、自然な会話ができるのも特長です。

実際の運用では、各自治体で空間を分けて活用しています。それぞれに各自治体の職員と、事業プロモーターが配置するオンライン支援員が入り、子どもたちとコミュニケーションをとります。オンライン支援員が入ることで、たとえばプールの監視員のように、空間内の安全管理や簡単なコミュニケーション活動を行うことが可能になります。

自治体によって支援の目的や使い方などが異なるため、東京都と現場職員で意思統一を行った上で、空間を運用しています。

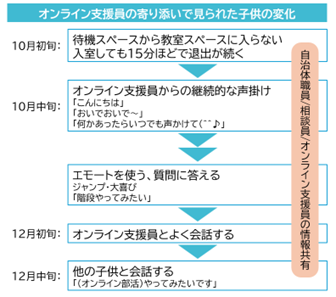

オンライン支援員の寄り添いで見られた子どもの変化

実際に支援を行うのは自治体の職員ですが、空間が有効な居場所となるために、オンライン支援員の存在が欠かせません。

不登校の子は、比較的、他者とのコミュニケーションを苦手とする子が多いです。そんな子に対して、オンライン支援員はいきなり距離を詰めるようなことはせず、不安を感じさせることがないように丁寧に声かけをしています。

ログインするものの、教室へ入ってこられないことが続いていた子どもの事例を紹介します。

オンライン支援員が継続的に声掛けを続けることで、子どもにとって安心できる関係性が築かれ、子どもが自分から何かしてみようという変化につながっています。

|

|

バーチャル空間では、オンライン支援員から会話をするよう心がけていますが、コミュニケーションを助ける簡易的なアトラクション機能もあります。それも使いながら一緒に遊ぶことが、子どもたちにとっての「安心できる関係性」につながっています。

VLPを活用した学校のような活動―日々のあそびから部活動、運動会まで

|

|

子どもたちに好評だった事例をひとつ紹介します。事業プロモーターによる「あそびコンテスト」というものを、自治体を横断して実施しました。各自治体で分かれて子どもたちや担当の職員で考えた遊びを、ひとつの仮想空間上に集めて見せ合いました。これを見て、「VLP演劇」とか「陣取り」とか、子どもたちがあそびを決めて取り組んでいきました。仮想空間に掲示物を貼って子どもたちが話し合うという、3D空間をうまく活用できた事例です。

|

|

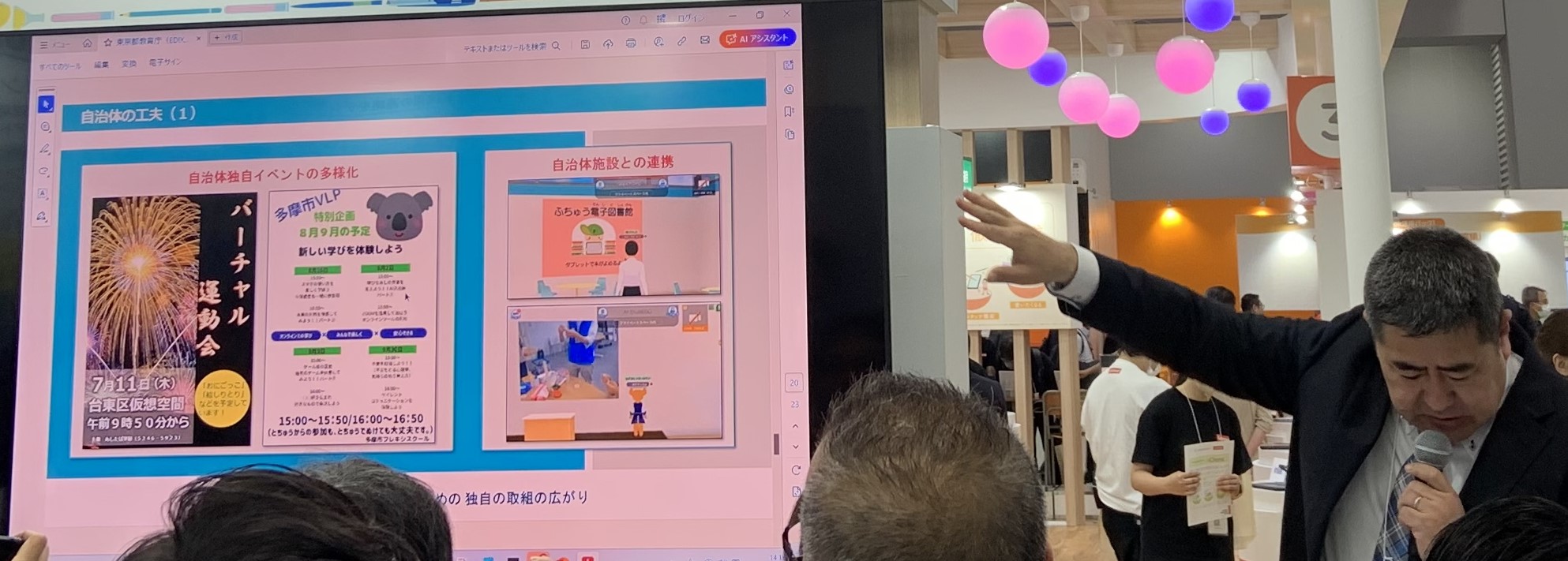

日々のVLPの活用方法は、具体的には、教育支援センターでの朝の会をライブ配信したり、時間を決めて実際の教室と仮想空間のハイブリッドで支援をしたり、空間を終日開放して誰かが入ってきたらすぐに支援員が対応したりと、自治体によって異なりますが、それぞれうまく活用しています。

さらに俳句部やプログラミング部のような部活動や、バーチャル運動会のような季節のイベントなど、子どもたちが楽しめるイベントを実施する動きもありました。

VLPは単なるオンライン授業の代替ではなく、子どもたちが社交的に学びあうための「居場所」になりつつあると感じています。

DNPより「メタバース空間を利用したラーニングシステム」のご案内

DNPでは、「メタバース空間を利用したラーニングシステム」の提供を開始しております。

ここでは、3Dメタバースでの新しい体験活動や、メタバースと現実空間の両方を行き来する学習活動など、新しい学びの場を実現可能にします。例えば授業や面談、グループワークなどを3Dメタバース上で行うことができます。

これによって、外国との交流授業への活用/不登校支援/外国ルーツの児童・生徒向け日本語指導など、新しい教育機会の構築を支援します。

現在、「無償体験空間キャンペーン」も実施しております。詳細につきましては、以下のページおよびお問合せよりご覧ください。