トヨタ・コニック・プロ株式会社 様

分散型IDで地域モビリティに“信頼”を。

トヨタ・コニック・プロの社会実証から見えた可能性。

地域の移動問題を“共助”で解決する――。トヨタ・コニック・プロ株式会社は、三重県多気町において、住民同士が支え合う「共助型ライドシェアサービス」の実証実験に取り組みました。交通空白地帯における新たな移動モデルの構築を目指した本プロジェクトでは、DNPの分散型ID管理プラットフォームを活用し、地域内での“信頼”をデジタルで可視化する仕組みを実装。ライドシェアという日常的なサービスにおいてどのような価値を生むのか検証しました。

今回はこの実証を企画・推進したトヨタ・コニック・プロの鈴木 健介氏と小木曽 貴大氏に、構想の背景や技術的なチャレンジ、そしてそこから見えてきた分散型IDの可能性について、お話を伺いました。

-

本製品に関する質問などお気軽にお問合わせください。

※個人の方のお問合わせはご遠慮ください。

|

トヨタ・コニック・プロ 小木曽 貴大氏(左)と鈴木 健介氏(右) |

地域の移動課題に、共助型ライドシェアで挑む

実証実験の舞台となった三重県多気町は、中山間地域に位置し、高齢化の進行とともに交通インフラの脆弱さが顕在化していました。日常の移動手段を自家用車に依存する住民が多く、また免許返納後の高齢者や子育て世代にとっては、買い物や通院といった基本的な移動も負担になっているとの声も聞かれます。

こうした課題を背景に、三重広域連携スーパーシティ推進協議会は、日本自動車工業会(自工会)が提唱する「MSP構想(Mobility Smart Passport構想)」の一環として、「共助型ライドシェアサービス」の実証実験を実施しました。地域住民が運転手を務め、住民同士で移動を支え合うという新たな交通モデルの可能性を探る取り組みです。

このプロジェクトにはトヨタ・コニック・プロ株式会社をはじめとする民間企業が参画。自治体や民間企業が連携し、社会実装に向けた課題の抽出と有効性の検証が行われました。

「自工会としては人のIDと車両のIDを連携することで、より安全安心で利便性の高いモビリティ社会の構築を目指すMSP構想を掲げていて、その実現に向けて生活に根ざしたユースケースをつくりたかった。その第一歩が今回の実証です」(鈴木氏)

実証のテーマとなった共助型ライドシェアは、いわゆるプロドライバーによるライドシェアとは異なり、地域住民が自家用車で移動をサポートし合う仕組みです。そのため、「誰が運転しているか」「どのような信頼が担保されているか」がサービス成立の前提となります。

「共助という仕組みは素晴らしい反面、誰が運転するのかわからないという不安をどう取り除くかが大きな課題でした。そういった信頼(=トラスト)をいかに担保する仕組みを設計できるかを考えたのが、今回の実証の目的の一つです」(鈴木氏)

|

|

分散型IDで“信頼の可視化”を実現

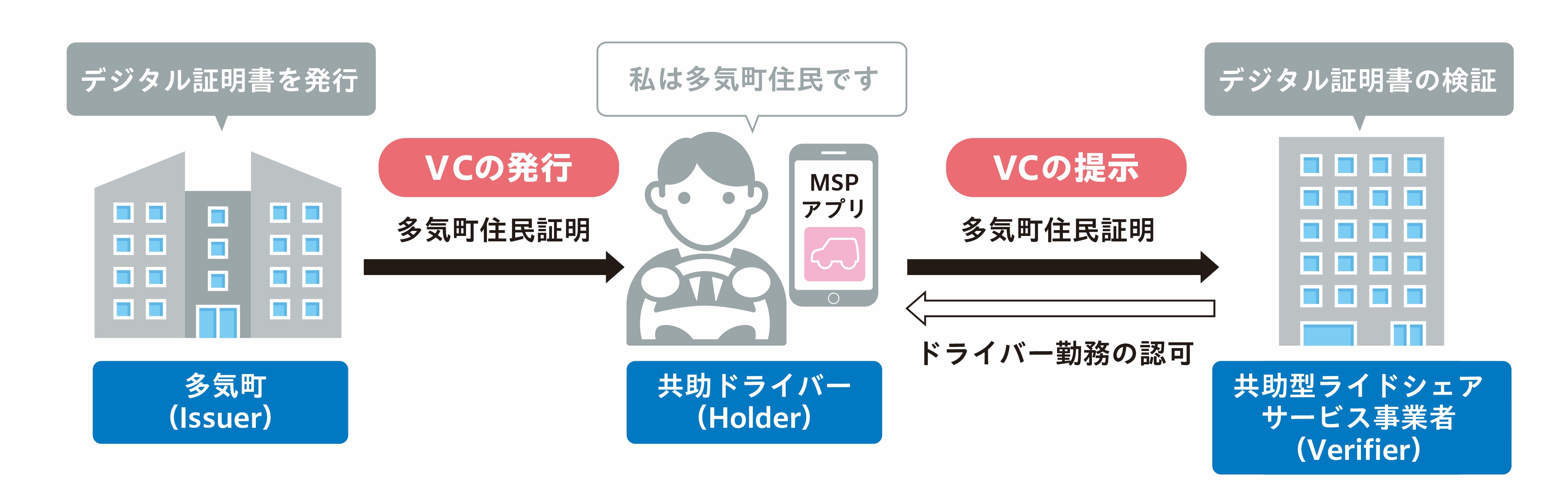

こうした課題に対して解決のカギに選ばれたのが、分散型IDです。分散型IDとは、デジタル証明書(Verifiable Credentials:VC)と、それらを管理するデジタルアイデンティティウォレットと呼ばれるアプリを活用し、生活者が自らの身元情報や資格情報を自分で管理・提示できる仕組みのこと。企業や自治体が一括管理する「中央集権型」ではなく、ユーザー自身が必要なときに必要な情報だけを、適切な相手に共有できるという「自己主権型」のID管理を実現します。

「MSP構想において、自己主権型であることは非常に重要で、ユーザー自身が自分の意思によってデータ管理できることを実体験できる。ここにDNPのプラットフォームが非常にマッチしていました」(小木曽氏)

|

|

DNPは自社の分散型IDソリューションとして「DNP分散型ID管理プラットフォーム CATRINA® 以下:CATRINA」を開発・提供しています。このCATRINAを使えば、生活者はスマートフォン上で自身のデジタル証明書を受け取り、保管・提示することができ、企業側はデジタル証明書の発行・検証をスムーズに行えるようになります。

DNPのCATRINAは、デジタル証明書の発行~保管~検証の一連のフローがすでにパッケージ化されており、目的に応じて機能を追加することもできるので、柔軟かつスピーディーに導入できる設計となっています。

今回の実証では、ライドシェアのドライバーが多気町住民であることの「資格情報」を、デジタル証明書として発行し、スマートフォン上で提示できるようにするアプリ(MSPアプリ)として実装されました。利用者側は、ドライバーがどのような証明を持っているのか、偽造された資格情報でないかを確認できることで、安心して乗車できる仕組みです。

|

共助ドライバーは、MSPアプリとデジタル証明書を活⽤して、多気町住⺠であることを証明することが、ドライバー勤務の条件になる。 |

「DNPさんには、我々が思い描いていたUIのイメージをしっかり汲み取ってもらい、スムーズに実装していただきました。データ連携の導線設計も分かりやすく、ユーザーの負荷を最小限に抑えることができたと感じています」(小木曽氏)

加えて、今回の実証ではドライバーが走行したデータをもとに、安全運転スコアを算出しました。将来的に運転履歴をデジタル証明書化することも検討されています。これにより、「どれだけ安全に運転しているか」といった質の高い運転実績も、デジタル上で信頼ある証明として共有可能になる未来が見えてきたといいます。

|

ドライバーのIDと車のIDを使って、複数台の⾞両の⾛⾏データ(今回はドライブレコーダーを利用)から、特定⼈物が運転したデータのみを収集・分析し、当該⼈物の安全運転スコアを算出。 |

「将来的には、1人のユーザーが1つのIDで複数のサービスとつながり、逆に複数のサービスがそのユーザーと信頼のもとでつながるという“N対N”の関係が重要になると考えています。安全運転スコアの実証によって、分散型IDがその土台として重要な技術であることがわかってきました」(鈴木氏)

実証実験で見えてきた「信頼の価値」

2025年3月に行なわれた実証実験では、ドライバーが多気町住民であることをデジタル証明書として提示できたことで、利用者にとってドライバーの身元が明らかになり、安心してサービスを利用できる体験が実現されました。

|

|

|

地域住民がドライバーとなり、自分の空き時間を活用して他の住民を送迎する共助型モビリティ「せいわごん」。利用者は好きな時間・場所で乗車し、自宅前から目的地までドアtoドアの移動が可能。分散型IDを活用することで、「誰が運転するのか」が明確に可視化され、安心して使える移動の仕組みを実現している。 |

事後のアンケートでは、高齢者の方から「久しぶりに外出できた」「地域の人と交流できた」といった前向きな声が寄せられた一方、子育て世代からも「自分の子どもを知らない人の車に乗せることに不安があったが、デジタル証明書でドライバーの情報が提示されたことで安心できた」という声がみられましたと言います。

「利用者の方々の反応やアンケートをみると、分散型IDによって地域住民であることが可視化された価値は、私たちが予測した以上に大きかったようです。デジタル証明書は、効率化や認証だけではなく生活者の“心理的な安心”にも貢献する。そういった価値の創出が実感できたのは、大きな収穫でした」(鈴木氏)

住民同士の信頼や地域内のつながりを補完する役割も果たした、CATRINA によるデジタル証明書。DNPの分散型ID技術は、テクノロジーの導入によって「サービスの利便性を高める」だけでなく、「人と人とのつながりを深める」という副次的な効果をもたらしたことが伺えます。

社会実装に向け、各領域で加速する“生活者視点”の作り込み

一方で、今回の実証実験では社会実装に向けた課題も浮き彫りになりました。中でも大きな壁となったのは、デジタルデバイスの普及状況や、使用するアプリケーションへの習熟度など、住民のデジタルリテラシーのギャップです。特に高齢者層では、スマートフォンを所有していない、アプリ制限のある端末を使っているというケースもありました。画面サイズや操作仕様の違いから、想定通りのユーザー体験を提供できない場面も見られました。

「デジタル証明書の仕組みは、まだ生活者にとって一般的とは言えません。技術的には成立していても、体験として“難しい”という印象を与えてしまう点は今後の改善が求められる部分でしょう。ただし、今回のユースケースはそうした課題を抽出するためにこそあるものです。真の社会インフラとなるためには、技術や理論と同じレベルで、利用者の感じ方や使いやすさといった“生活者視点”の作り込みが欠かせません。分散型IDの社会実装に向けた各領域での開発競争はすでに始まっているので、いち早くファーストペンギンとして地歩を築くことが今後の優位性につながると考えています」(鈴木氏)

「生活者視点のコンセプト設計は、当社のノウハウが活かせる分野でもあります。今回は疑似的なデジタル証明書の検証にとどまりましたが、次回以降はシステム間のデータ連携やIDの横断的活用といったより高度な実装も視野に入れているので、より良いサービスとなるよう開発を加速させていくつもりです」(小木曽氏)

|

|

分散型IDは、信頼性・セキュリティといった共通基盤としての機能だけでなく、いかに価値あるサービスを重ねていくか——その先にある“体験”の設計こそが今後の鍵となります。両氏は、そうした広がりの部分にこそDNPのようなパートナーの存在が重要だと強調します。

「我々が目指しているのは、単なる交通手段の提供ではありません。モビリティを通じて、地域の中で人と人のつながりや信頼が生まれる仕組みをつくること。そうした意味で、“生活者視点”という思いを共有できるDNPさんの技術力や発想力には、大いに期待しています。デジタルキーなど、すでにお持ちの興味深いソリューションも含め、今後さらなる連携を模索していきたいですね」(小木曽氏)

「MSP構想が真に社会インフラとなるには、企業や業界の垣根を越えた連携が不可欠です。多くのプレイヤーの皆さんにこの流れにジョインしていただき、共に未来をつくっていけたらと思っています」(鈴木氏)

共助型ライドシェアという実証を通じて、分散型IDの社会実装に向けた課題と可能性が具体的に見えてきた今回の取り組みは、デジタルによる信頼が社会のインフラとなる時代に向けた、今だからこそ必要な第一歩です。

-

本製品に関する質問などお気軽にお問合わせください。

※個人の方のお問合わせはご遠慮ください。

- ※2025年6月時点の情報です。 ※CATRINAは、DNP大日本印刷の登録商標です。