SDGs100人カイギのその後

~「行動」の時代のサステナビリティ~

2030年までに本気で世界を「変える」ことを目標として、さまざまな活動に取り組む100人の話を聞く「SDGs100人カイギ」。

全25回を完走した「SDGs100人カイギ」のその後について、環境テーマに挑戦する企業や活動と伴走するDNPの環境配慮デザインチームDNP GREEN PARTNER※1が、発起人の2人を取材しました。

- ※1:DNP GREEN PARTNERとは、企業の事業の持続的な成長のために、環境配慮の側面から、ビジョンや環境方針の策定、資源循環コミュニケーション、事業に関わるモノづくりなど、環境テーマに挑戦する企業や活動と伴走する、DNP の環境配慮デザインチームです。

2023年9月公開

|

|

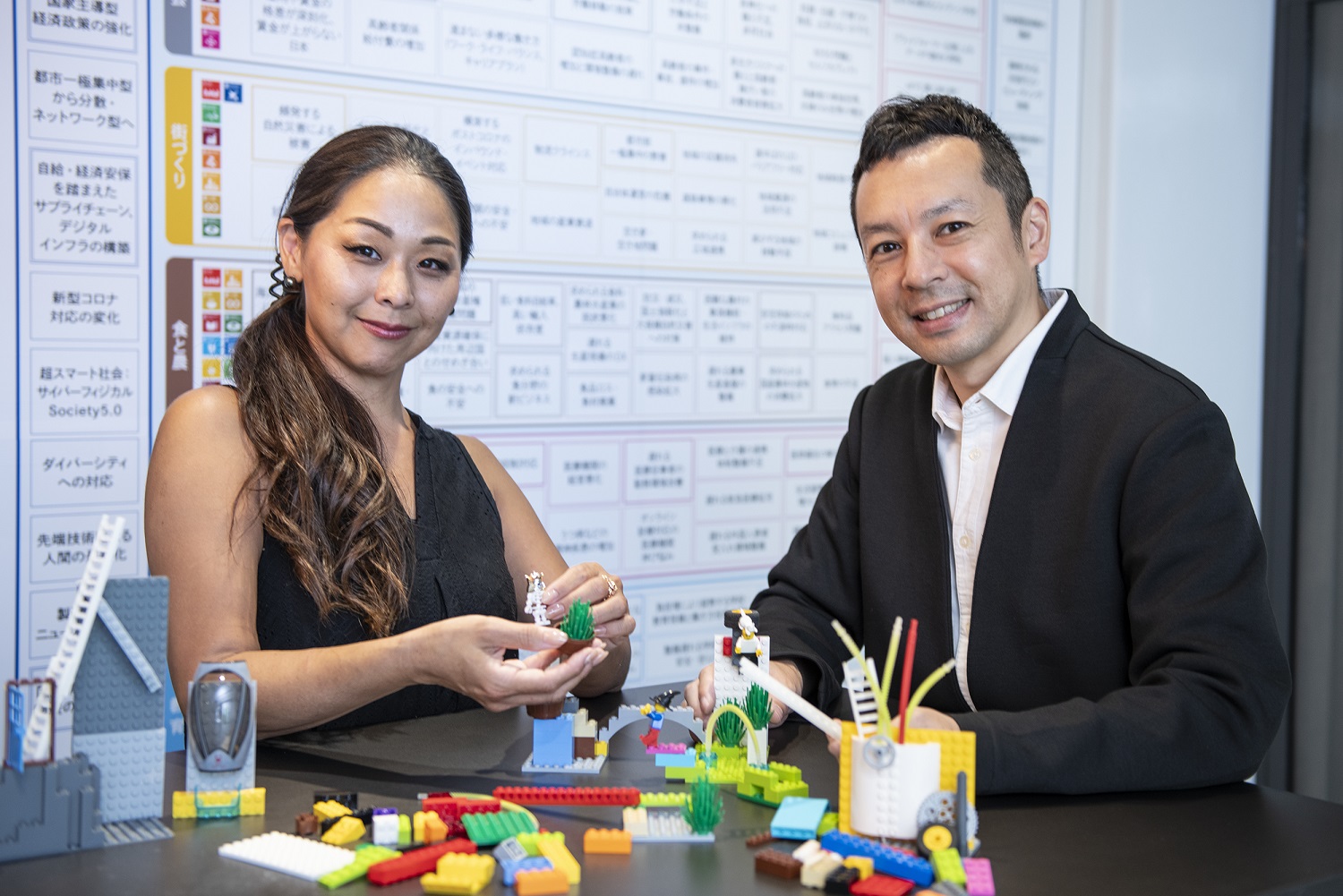

(写真左)

大湯 慶子(おおゆ けいこ):

大日本印刷株式会社 情報イノベーション事業部

DXセンター メディア事業本部

IR・広報本部 広報室

DNP GREEN PARTNERメンバー

(写真右)

井澤友郭(いざわ ともひろ)氏:

こども国連環境会議推進協会 事務局長

株式会社アエルデザイン 代表取締役

聖心女子大学 グローバル共生研究所 客員研究員

2030年までに本気で世界を「変える」ことを目標として、発足した「SDGs100人カイギ」。さまざまな活動に取り組む100人の話を起点に、クロスジャンルでゆるやかな人のつながりを生むプロジェクトは、2019年10月の第1回から2021年12月の最終回まで全25回を完走しました。登壇したゲスト講師は総勢100人。累計参加者数は、有料イベントにも関わらず2,562人にのぼりました。参加者のうち3割が企業、3割が自治体や団体、フリーランス、そして4割を教員や、次世代を担う中高生や大学生が占めました。

|

|

プロジェクトの発起人は、こども国連環境会議推進協会※2の事務局長を務めるかたわら「レゴ®シリアスプレイ® 」※3メソッドの認定ファシリテーターとしてSDGsのワークショップを開催している井澤友郭氏と、DNPで長年企業コミュニケーションに携わり、DNP GREEN PARTNERの一員でもある大湯慶子。

プロジェクト終了から約1年半が経つ今、2人は新たなSDGs支援に乗り出しています。今回は2人に「SDGs100人カイギのその後」の活動や、未来に向けたメッセージを聞きました。

【もくじ】

・「SDGs100人カイギ」がもたらしたもの

・「学び」から「行動」へ。2019-2023年に見る世の中の変化

・井澤氏と大湯が手がける「オーダーメード」の企業支援

・パートナーシップを活かして、参加者の意識変容から行動を促す

・2030年に向けて、“その先”に向けて。「当たり前」がつくる未来

「SDGs100人カイギ」がもたらしたもの

「SDGs100人カイギ」は、実践者たちの「生の声」が聞ける場所、参加者同士のゆるやかなつながりをつくる場所をめざしてスタートしました。

コロナ禍によって途中からはオンライン開催を余儀なくされましたが、オンラインだからこそ登壇者、参加者は全国各地から、さらには海外からも参加するようになり、その数も当初の予想を上回る結果となりました。

参加者はビジネスパーソン、自治体、学生、教育関係者、NPO、NGOなど幅広く、登壇者の100人も開催回のテーマに合わせて多方面に声をかけることができました。

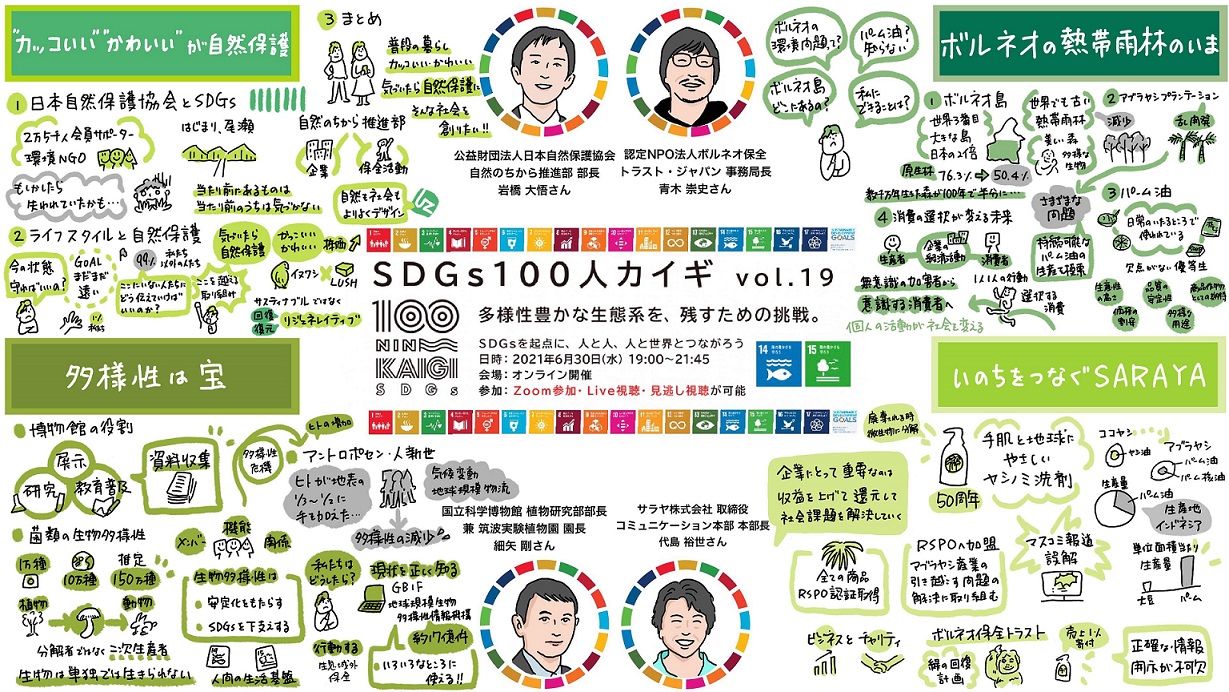

そこで語られたのは他では聞くことができない、まさに“生”の体験談でした。例えば大湯が「実体験の内容をここまで詳しく説明いただいて、胸に響きました」と話すのは、第19回に登壇したサラヤ株式会社さまの話です。

|

毎回のカイギではグラフィックレコーディングで概要がまとめられました。画像の右下部分がサラヤ株式会社さまの発表内容。 |

(大湯)

「同社の主力商品である『ヤシノミ洗剤』は環境にやさしい植物洗剤の先駆けとして知られています。しかし過去には、原料となるパーム油のプランテーションが森林破壊を引き起こしている、とメディアから指摘されたことがありました。2004年のことです。その批判をどのように受け止め、どのように行動したのか、というサラヤさまの経験談は非常に聞き応えのあるものでした。

SDGsの取組みについて発信する企業は数多くありますが、実際の取組みの中で試行錯誤された過程や、その時のリアルな話を聞ける機会はそう多くはありません。

サラヤさまはこの批判を受け、持続可能なパーム油の利用を真剣に検討した結果、2005年にRSPO(持続可能なパーム油のための円卓会議:Roundtable on Sustainable Palm Oil)※4という、世界でパーム油が無理なく供給されるよう、適切なルールを作るために話し合う国際会議に日本企業として初めて加盟しました。そしてゾウやオランウータンの生息環境の保全と、パームヤシの持続可能な生産を可能にするための『緑の回廊計画』をRSPOに提案、実行しています。『緑の回廊計画』とは、パームヤシのプランテーションが野生生物のすむ熱帯雨林を分断して生息地を奪ってしまったことを反省し、プランテーションの一部を森の状態に戻し、熱帯雨林をつなげ、生息地を確保するという計画です。現在に至るまで、サラヤさまのRSPO認証マーク商品では、パーム油関連商品の売り上げの1%がボルネオ島の環境保全に使われています。

私はこのお話を聞いてから少しでもサラヤさまの活動を応援したいと思い、洗剤をRSPO認証マーク商品の『Happy Elephant』に変えました。他の洗剤に比べてお値段は少し高いのですが、持続可能なパーム油の生産を支援する方法のひとつだと思っています。容器のデザインがかわいくて、気に入っています。」

このように登壇者の実体験に耳を傾けることによって、参加者たちも今まで気づかなかった視点や課題に対する解決策のヒント、行動変容への気づきを得ることができました。イベント後のネットワーキングの時間を通して、参加者それぞれが自分ごととして持っていた課題についても共有できる場が生まれていました。

参加者の声を聞くと、ある会社員は「あの企業がこんな活動をしているとは知らなかったです。自社の取組みを新たな視点で考え直さなければならないと思いました」と語りました。また、教員の方の中には、「学校現場で求められる探求授業で何をしようかと考えていたのですが、ヒントを得ました」と話す方もいました。

中高生の中には「学校の友達とはSDGsや社会課題について語る雰囲気がなく、同じ課題感を持つ人とつながりたいと思って参加しました。ここで同世代の取組みを聞けて、一緒に考えられることがうれしかったです」という声もありました。学校の中には環境問題などについて真剣に考えることを「意識高い系」と揶揄され、口をつぐんでしまう雰囲気があったようですが、ここでは、同じ目線で話せる仲間を見つけることができたそうです。

(井澤氏)

「『SDGs100人カイギ』は、職業や世代を超えて、誰もが真剣にSDGsに取り組むことを推進するとともに、集った人たち同士をつなげることをめざしています。2年間を振り返ると、実践者の生の声を届け、ゆるやかにつながる場をつくる、という当初の目的は果たすことができたと考えています。

ここで出会った参加者同士が意気投合し、何かコラボレーションしようという動きもあるようです。参加者の次の一歩につながっていることが何よりうれしいですね。」

⇒SDGs100人カイギの関連記事はこちら!

世界を変える方法を楽しく学ぶ。「SDGs100人カイギ」が生まれるまで | Discover DNP | DNP 大日本印刷

|

SDGs100人カイギ開催の様子。SDGsについて知ろうと、多くの人が登壇者のリアルな経験談に耳を傾けた。 |

「学び」から「行動」へ。2019-2023年に見る世の中の変化

「SDGs100人カイギ」が生まれた2019年から今年で4年。この間、人びとの意識は急速に変化してきました。

2019年ごろは「SDGsって何?」といった声もよく聞かれましたが、今やSDGsは「知っていて当たり前」。しかし、「『知っている』と『わかっている』は違いますし、『わかっている』と『行動している』も大きく違います」と井澤氏は言う。

|

|---|

(井澤氏)

「2030年に向け、国連は2020年からの最後の10年を『行動の10年』と定義づけました。もうSDGsを学ぶタイミングではない。行動に移すタイミングになっています。

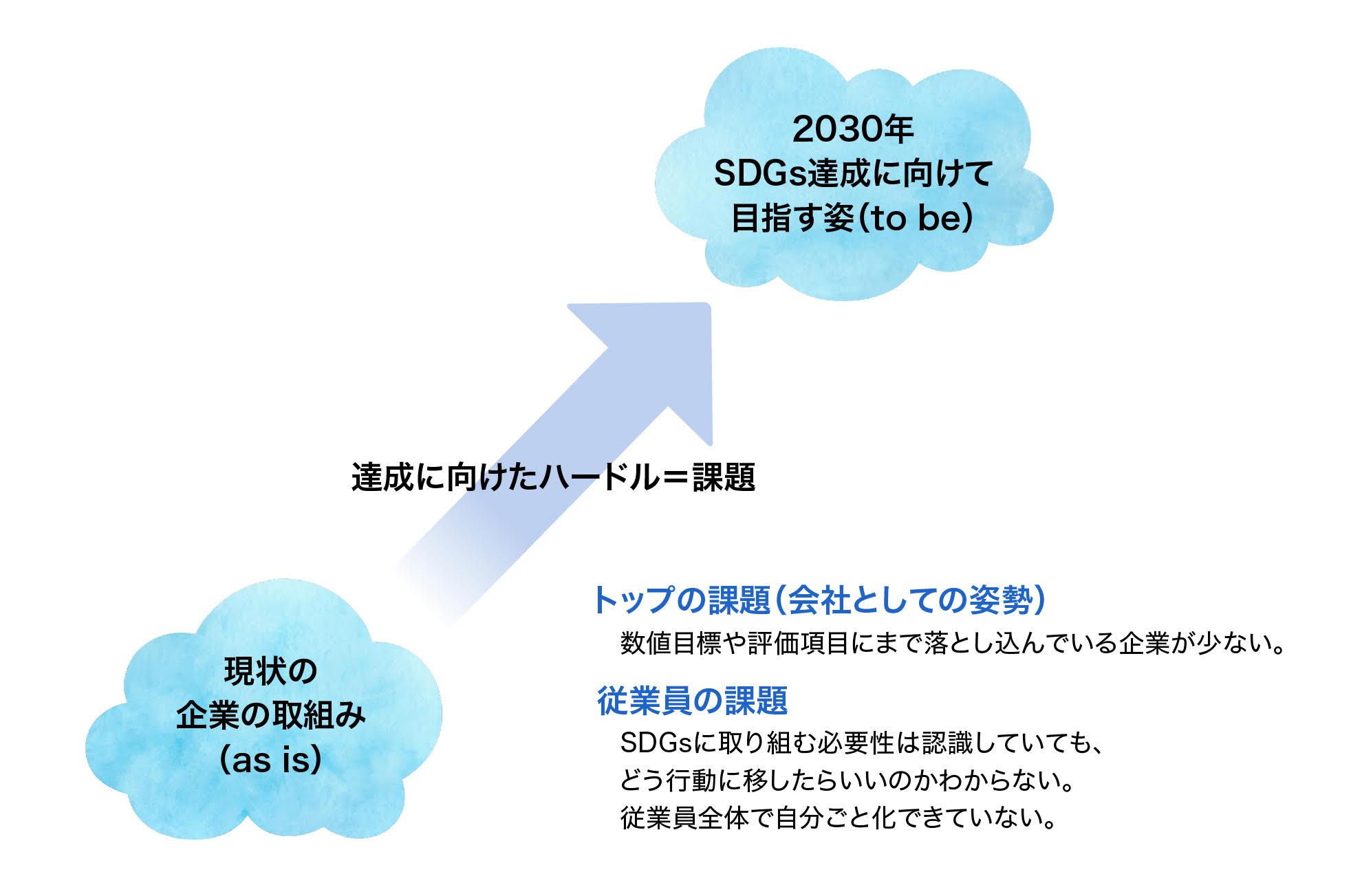

日本で深刻な課題とされているジェンダー平等や脱炭素は、企業にとっての共通課題でもあり、企業としてSDGsに取り組もうとする姿勢は近年かなり浸透してきました。

しかし、それが努力目標でとどまっているケースが多いのも事実。SDGsやESGというキーワードを数値目標や評価項目にまで落とし込んでいる企業とそうでない企業との差が、ここ数年で一気に出てきたように感じます。SDGsの達成を行動に移している企業では、例えば上層部や役員の評価指標として、サステナビリティ目標に対してどのくらい貢献したかという指標を盛り込んでいるところもあります。そういったところでは上層部が率先して行動しなければいけないのです。」

大湯もまた、さまざまな企業と接する中で企業間の差を感じているそうです。例えば、「SDGsに取り組む必要性は認識していても、どう行動に移したらいいのかわからない」「達成へのロードマップが描けない」「従業員全体で自分ごと化できていないので、トップのメッセージが伝わらない」といった声が寄せられています。こうした企業の悩みに、井澤氏と大湯はどのように応えているのでしょうか。

|

多くの企業が、SDGs達成に向けて取り組む必要性は感じながらも、実際の行動に移すには課題を抱えています。 |

井澤氏と大湯が手がける「オーダーメード」の企業支援

井澤氏と大湯は「SDGs100人カイギ」を終えた現在も活動をともにしています。企業から相談が寄せられる機会が増えたためです。

学びを行動に変えようとする企業の悩みに応え、2人は“オーダーメード”の支援を行っています。

(井澤氏)

「『SDGs100人カイギ』で他社の事例に触れ、事業を通じたSDGsとの向き合い方について多くの知見を得ることができても、事例をそのまま自社に置き換えることはできません。企業によって、事業内容や課題感、サステナビリティの浸透度、優先順位、予算などが異なるため、SDGsに取り組む方法も異なります。SDGsを自分自身の課題としてとらえるプログラムが求められていますが、どの程度の内容や範囲で取り組むかは企業によって異なります。

ですから、じっくりヒアリングを行って、一つひとつを詰めた上で、どういった活動を行っていくかを決めていきます。」

|

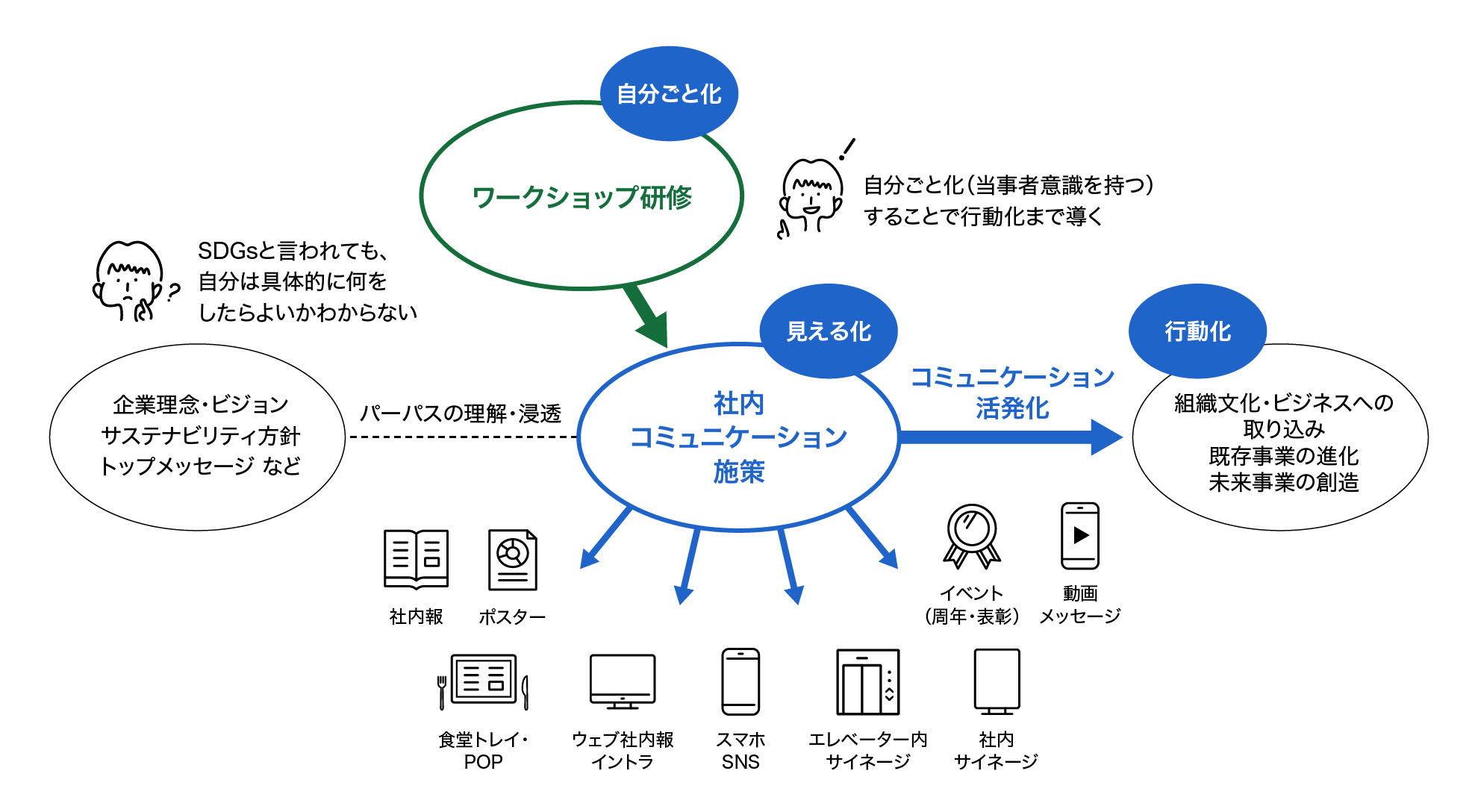

井澤氏と大湯は、企業における企業理念やSDGsへの理解と行動を支援するため、従業員に自分ごと化を促進するワークショップ研修や、適切に伝える社内コミュニケーション施策を実施しています。 |

現在、特に多く寄せられている相談は、社内コミュニケーションに関するものです。

「サステナビリティ担当者、経営層と従業員の間に温度差がありうまくいかない」というのはよくある悩みです。

2人が手掛ける支援内容は多種多様で、はじめに管理職研修を行う場合もあれば、レゴブロックやゲームを使ったワークショップからスタートすることもあります。リアルな研修が実施できない場合は、テーマごとの短い動画で仕事の合間に学べるeラーニングや、従業員向けのハンドブック作成、新入社員研修など、個々の企業に合わせたプログラムを構築し提供しています。

⇒井澤氏・大湯が取り組んでいる研修・ワークショップに関する資料ダウンロードはこちらから!

資料をダウンロードする

|

レゴブロックを用いた研修では、「文字で表現」ではなく「ブロックでイメージを描く」ことで、一人ひとりが無意識に見ている課題やリソースを意識化することが可能です。例えば「社内に壁がある」という課題を言葉だけで伝えようとすると、日常で無意識に見ているものの細部を伝えることが難しいですが、ブロックで表現すれば、「高い壁」や「穴だらけの壁」など、自分が見ている景色を具体的に他者に伝えることができます。 |

例えばある大手企業では、管理職向けのSDGs研修から取組みをスタートしました。するとその研修が経営層からの好評を受け、当時立ち上げたばかりだったSDGsプロジェクトチームにも研修が派生。続いて一般社員へ、新入社員へと広がり、最終的には全社員への研修が行われました。同社ではグループ会社向けの研修も計画され、グループ全体に対してSDGsへの認識の共有をめざしています。

一方、社外に目を向けた取組み例もありました。こくみん共済 coop(全国労働者共済生活協同組合連合会)が開催した学生参加イベント「たすけあい会議」です。

これは中学生から大学生までの学生約50人が参加したワークショップでした。SDGsについて基礎知識を学んだ後、社会課題を解決するために、共済の仕組みを活用した新たなサービスを社員になったつもりで考えるというもの。学生たちはワークを通じて保険と共済の違いを学び、こくみん共済coopの理念への理解を深めることができました。

⇒こくみん共済coopの事例の詳細はこちら!

SDGsの取組みの一環として実施した「たすけあい会議」の様子を大学生向け情報発信メディア 「キャンパスTV」で放映 | 導入事例 | ソリューション/製品・サービス | DNP 大日本印刷

提案内容は企業ごとに異なりますが、井澤氏には一貫する思いがあります。

(井澤氏)

「どのステージであれ、めざすのはきちんと事業を通じてSDGsの達成に取り組むこと。SDGsに社会貢献のイメージを持つ方も多いと思いますが、そこで終わらせてほしくはないんです。

今は未来を予測できない時代。ここ数年だけでも世の中の価値観は大きく変化しましたし、これからも変わり続けるでしょう。

その中で、例えば脱炭素の動きを理解していれば、『じゃあ2030年にはこういった企業活動はNGだよね』と考えることができる。SDGsは未来をイメージするひとつの物差しになります。」

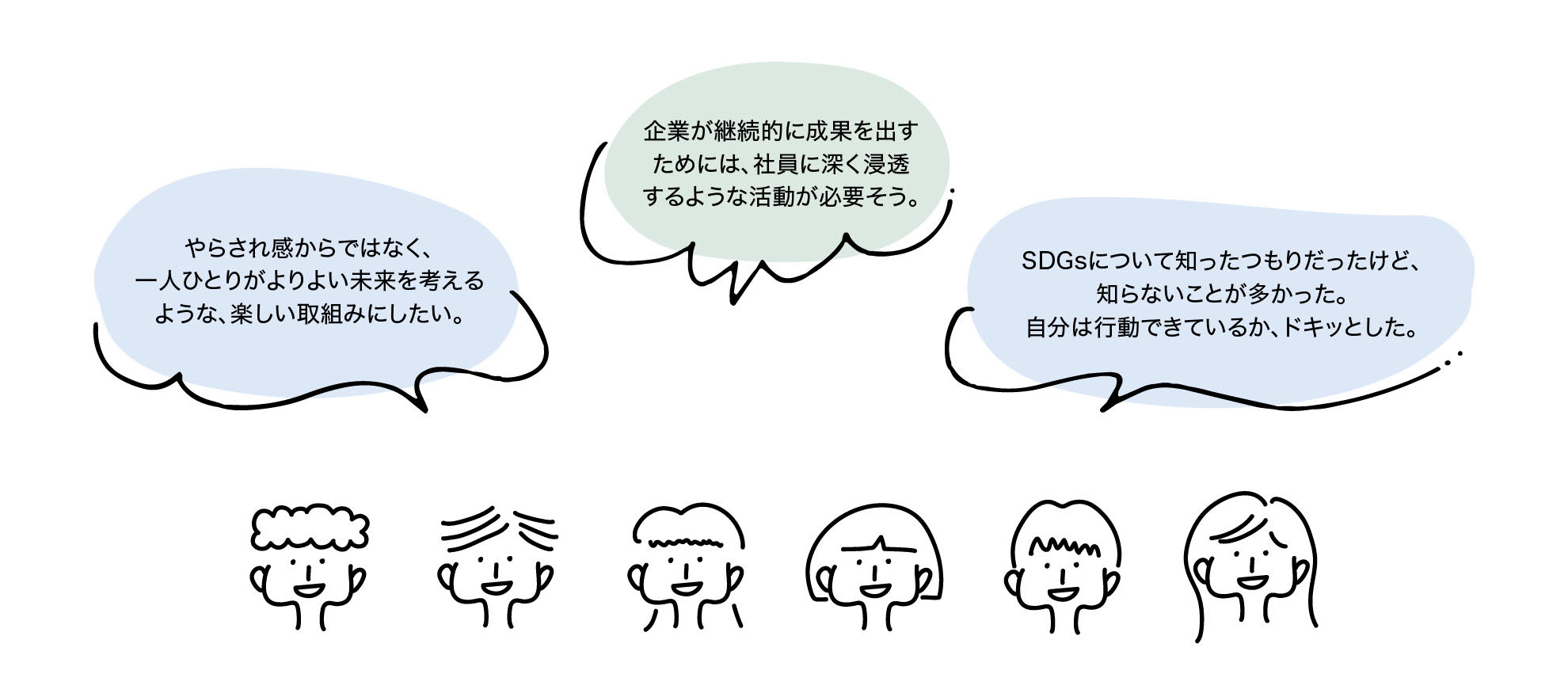

先に紹介した企業研修の参加者からも、

「今まで、SDGsは誰かがやることと考えていた。研修を受けて、自分自身や子ども、孫のために取り組まなくてはいけないと感じた」

「未来には現在の価値観は変わっていき、今の当たり前は当たり前ではなくなる。それは今後、個人にとっても仕事においても大事だと感じた」

といった感想が聞かれています。

|

社員研修の参加者の感想からは、これから自分たちはどうしたら良いか、主体的に考えている様子が伝わってきます。 |

このように、企業が将来あるべき姿を見据えて研修・支援を行うことにより、従業員の中に熱量を持って会社の未来を考え 、行動できる人材を増やします。

⇒井澤氏・大湯が取り組んでいる研修・ワークショップに関する資料ダウンロードはこちらから!

資料をダウンロードする

パートナーシップを活かして、参加者の意識変容から行動を促す

社内コミュニケーションの支援を展開する上で、井澤氏とDNPのコラボレーションは重要でした。井澤氏はこう話します。

「私がお手伝いできるのはあくまで教育やコミュニケーションづくりの分野で、そこでの学びを行動に移そうと思った時には、資材を調達したり、製品を設計したり、商品のパッケージを変えたり……といったことが必要になるわけです。

DNPさんと一緒に活動することで、その実装部分も含めて支援できる。これは本当に心強い。お互いの得意分野が異なるので、これからさらに良いパートナーシップが組めたらと思っています。」

井澤氏が活動の核とする「教育」にはDNPも注力して取り組んでいることから、共通の関心事を持つことでお互いに刺激しあい、新たな学びを得る機会となっているようです。

|

|---|

(大湯)

「井澤さんとの活動をしていく中で、働きかたやモノの見方、考え方にも大きな影響を受けました。

重要なことは、SDGs達成に向けた活動を無理なく継続し続けることです。継続するためには、誰もが『SDGsは自分ごとである』と思えるように、興味関心や情熱を持っていただく必要があります。ここで言う情熱とは、言い換えれば愛とも言えるかなと思います。このことを自らの活動テーマとして『サステナラブル(Sustainable+Love)でありたい』を掲げています。『サステナラブル』とは、『持続可能』と『愛』を合わせた造語です。」

大湯は今後の展望として企業以外への支援にも目を向けています。

(大湯)

「SDGsは、例えば学生やシルバー世代、地域の方など、誰にとっても関係があることです。DNPだけでは生活者の皆さんとの接点は少ないですが、井澤さんとのパートナーシップを活かして生活者の方とも接点を持ち、この活動を広げていけたらと思っています。」

個人の意識の変化こそ、社会課題解決の第一歩。こうした変化は、「SDGs100人カイギ」をはじめ、これまで井澤氏と大湯の研修やワークショップで学んだ人たち一人ひとりの日常でも起こっているに違いありません。

2030年に向けて、“その先”に向けて。「当たり前」がつくる未来

SDGsのゴールである2030年まで残すところ7年。当然ながらその後も世界は続いていきます。

2030年に向けて、そして“その先”に向けて、井澤氏と大湯はどのような未来を描いているのでしょうか。

(井澤氏)

「今“ウェルビーイング”がキーワードになっているように、一人ひとりが自分らしいライフスタイルで充実した人生を送ることがとても大事。そのためにも、SDGsや社会課題への取組みが、もっともっと当たり前になるといいですね。

今はまだSDGsが特別なことのようにとらえられているかもしれません。『いいことやってますね』というような(笑)。その空気が早くなくなるといいなと思っています。

例えば、モノを作る、売る、買うといった時の基準に、当たり前にSDGs的な物差しが入っていれば、一つひとつの選択は変わってくるでしょう。それがDNPさんの言葉でいう『未来のあたりまえをつくる。』ことなのではないでしょうか。」

(大湯)

「SDGs100人カイギに参加してくれた中高生たちのように、『意識高いね』と言われて環境問題などについて話せないという雰囲気は、私たち大人にもあると思っています。

自分の考え方や価値観をきちんと自分の言葉として伝えることができ、そして相手もそれをきちんと受け止めてくれる、そういうことが当たり前になる社会になったらいいなと思います。そのためには “教育”がますます重要になってくるのだと思います。」

|

|

こんな風に、より多くの人が「どんな未来を描きたいのか」を考え、語り合い、そのために今何をしなければいけないかを想像して、行動できるようになっていくとしたら。

それこそが、未来の姿を変えていく力になるはずです。

DNPでは、環境テーマに挑戦する企業や活動と伴走するDNPの環境配慮デザインチームDNP GREEN PARTNERを立ち上げています。井澤氏と大湯のプログラムは、DNP GREEN PARTNERの中では「環境教育」というカテゴリで取り扱っています。

真剣にSDGs達成を考えたとき、2人が最も重要な要素だと考えているのは、一人ひとりが正確な情報や変化する価値観を常に学び続けること、つまり教育です。

現在地球に生きる私たちが次世代の分の資源をも使ってしまっていることや、産業革命以降、短期的な利益を追求するあまりに化石燃料から大気中のCO2が増加し、気候変動につながっている歴史などを考えたとき、一人ひとりが「知らないこと、知ろうとしないこと」によってもたらされる弊害は大きいと話します。教育は子どものためだけのものではなく、大人にとってもこれからの世界を生きていくために必要なのです。

逆に、一人ひとりが学び、そして持続可能な世界に向けた行動をひとつでも始めることができたら、社会全体で見れば大きな力になります。「SDGs100人カイギ」が参加者の背中をやさしく、しかし確かに押したように、2人はこれからも教育を通じて、SDGsの達成に向けた一歩をサポートし続けます。

⇒井澤氏、大湯が取り組んでいる研修・ワークショップに関する資料ダウンロードは、こちらから!

資料をダウンロードする

⇒井澤氏、大湯が取り組んでいる研修・ワークショップの概要はこちらでもご紹介!

DNP SDGsコーポレートコミュニケーション支援サービス | DNP 大日本印刷

※本記事は、環境テーマに挑戦する企業や活動と伴走するDNPの環境配慮デザインチーム、DNP GREEN PARTNERが制作しています。

DNP GREEN PARTNERに関するお問合せはこちら

から。

-

※2:こども国連環境会議推進協会は、国際連合大学と連携して持続可能な社会を創る「人材」を育成するNGOとして、2000年(平成12年)に設立されました。 「世界は、つながることでもっとよくなる」をコンセプトに、さまざまなステークホルダーと連携した共創型・探究型学習プログラムを提供しています。

※3:レゴ®シリアスプレイ® とは、マサチューセッツ工科大学の教育理論にもとづき、レゴ®ブロックを活用し「真剣な遊び」を通して、想像力を自由に発揮しながら自己理解を深めていく問題解決手法です。「レゴ®シリアスプレイ®」は、NASA(米国航空宇宙局)やハーバード大学といった先進的な研究機関のほか、世界多数の企業研修に導入されています。

※4:RSPO(Roundtable on Sustainable Palm Oil 持続可能なパーム油のための円卓会議)とは、持続可能なパーム油の生産・製造・流通・消費を目的とした非営利組織です。今回、文面に登場した「Happy Elephant」などサラヤ株式会社さまのRSPO認証マーク商品では、パーム油関連商品の売り上げの1%が、ボルネオ保全トラスト(BCT)を通じてボルネオ島の環境保全に使われます。