株式会社リージョナルプラスウイングス様

飲酒検査×ランプパスで航空整備業務の安全管理を徹底強化!

DNP安全運転管理サポートシステム(VD-3)(以下、VD-3) は、アルコールチェックの結果と鍵の開錠が紐づいたシステムです。今回、整備士のランプパスカード(制限区域立入承認証)を収納したことで、チェックが完了したメンバー以外を制限区域に立ち入らせないフローを構築し、酒気帯び業務防止を実現した株式会社リージョナルプラスウイングス様にお話を伺いました。

(2025年2月4日取材)

-

本製品に関する質問、オンラインデモ希望などお気軽にお問合わせください。

※個人の方のお問合わせはご遠慮ください。 -

DNP安全運転管理サポートシステムVD-3についてご説明する提案書です。

資料内に価格を記載しています。

概要

導入事例概要

株式会社リージョナルプラスウイングスは、北海道を拠点とする株式会社AIRDO(以下、AIRDO)と九州・沖縄にネットワークを持つ株式会社ソラシドエア(以下、ソラシドエア)による共同持株会社です。両社航空機の整備業務の管理の受託によるAIRDOおよびソラシドエアの整備機能集約をきっかけに、整備士のアルコール検査体制をより厳格にするためDNP安全運転管理サポートシステム(VD-3)(以下、VD-3)と鍵ボックスを導入し、「アルコール検査をクリアしないと業務エリアに入れない」仕組みを構築しました。

|

|

お客様概要

| 社名 | 株式会社リージョナルプラスウイングス |

| 事業内容 | 株式会社AIRDO、株式会社ソラシドエア両社の株式を所有することにより、経営管理およびこれに附帯する業務を行うこと、ならびに両社の事業に附帯又は関連する一切の事業を営む |

| 従業員数(整備士) | 198人 (2025年1月時点) |

| 拠点数(空港数) | 自社整備10拠点(羽田/新千歳/帯広/函館/旭川/宮崎/熊本/鹿児島/長崎/那覇) |

| URL | https://www.regionalplus.co.jp/ |

現状と改善強化

現状

改善強化

導入した商品

安全運転管理サポートシステムVD-3

|

|---|

アルコールチェックだけでなく、運転免許証を用いた本人確認と記録をシステム的に実施します。すべてのチェックを完了することで、連携する鍵ボックス(IB-3000)が開錠するため、チェック漏れや、不正な結果の方は鍵を取り出せない仕組みを構築できます。アルコールや運転免許証のチェックの厳格化に最適な製品です。

アルコール検知器(型番:FC-1200)

|

|---|

VD-3と連携可能な株式会社タニタ製の高精度なアルコール検知器(燃料電池センサー)です。

規定使用年数(1年間)もしくは規定使用回数(20,000回)の早く達したタイミングでセンサー交換が必要となります。

鍵ボックス(重要物管理機:IB-3000)

|

|---|

VD-3と連携可能な鍵ボックスです。1台で引き出しが30個あり、ランプパスの収納にお勧めです。

導入背景:航空整備士は業務前のアルコール検査が義務付けられている

前提情報:規定と社内事情

国土交通省航空局(以下、航空局)による通達

航空整備士は航空局の通達にて、酒気を帯びた状態(体内にアルコールを保有する状態)での業務を禁止されており、業務前のアルコール検査が義務付けられています。アルコール検査の実施、立ち会い、記録が必要であり、これに違反すると航空局への報告も求められています。酒気帯びによる業務を発生させないことは、航空の安全を守る上での絶対的使命です。

整備機能の集約をきっかけに、より信頼性の高いチェック体制をめざした

2022年10月にAIRDOとソラシドエアは、共同持株会社「株式会社リージョナルプラスウイングス」を設立しました。経営資源の効率化による経営基盤の強化はもとより、各社の知見や技術の集約により整備品質の更なる向上を図り、2024年10月からは両者の整備機能を集約することとなりました。両社のお客様へ、安全・定時性・快適性などの一層の付加価値を提供するため統一化したことのひとつがアルコール検査業務でした。

今までのチェック体制

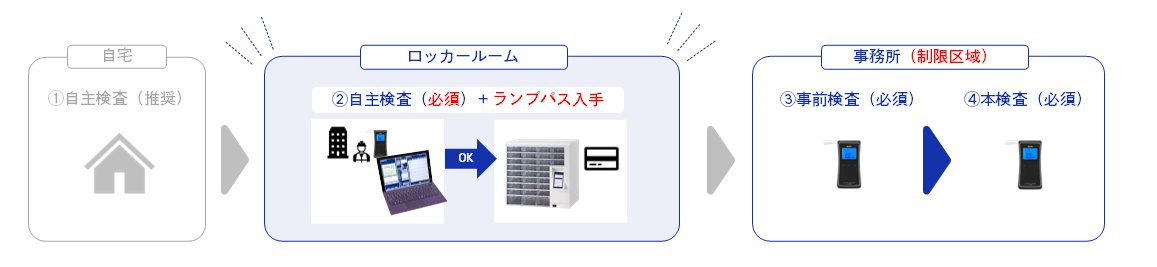

勤務する際は、1日3回のアルコールチェックを実施していました。「本検査」は法令で定められている検査で、アルコールが検出された場合、航空局への報告義務があります。アルコールによるあらゆる不具合事象を防ぐために、検知器の動作確認も兼ねて「事前検査」を必ず行っていました。本検査と事前検査は必須で行いますが、予備チェックとして、自宅で「自主検査」を推奨していました。

〈各アルコール検査の流れ〉

①自主検査(推奨) 出社前に個人貸与の検査機を使用し、出社前までに実施

ランプパス(※)の受け取り

②事前検査(必須) 本検査前に本検査と同じ機種で行う

③本検査(必須) 対面またはオンラインで検査(OKの場合のみ業務アサイン)

|

|

- ※ランプパスとは「制限区域立入承認証」というカードのことで、安全確保のため空港内への立入は厳しく制限されており、制限区域内はこのランプパスがなければ、立ち入れません。整備士は全員、いつもこのランプパスを用いて制限区域へ入り、業務に就いています。

アルコール検査における課題

現状① 業務直前(勤務開始後)の酒気帯び発覚を運用上の仕組みで防いでいる

酒気帯びによる業務を防ぐことは当然として、アルコールによるあらゆる不具合事象を防ぐために本検査の前に事前検査を行うなど徹底して検査を行っていました。しかしながら、本来であれば勤務開始前に酒気帯びを検知したいところですが、事前検査および本検査は出勤(打刻)後になるため、業務直前まで発覚しないことになります。今まで行っていた自主検査は、自宅での実施推奨であり報告義務はなかったため実施状況の把握が困難でした。直前に食べたものによって反応するなど、センシティブなアルコール検査業務を実施する従業員を守るためにも、勤務に就く前の確実な「自主検査」実施がポイントでした。

現状② 故意によるアルコールチェックのすり抜け、なりすましの発生を運用上の仕組みで防いでいる

地方空港など、現地に管理者が不在でアルコール検査の立ち会いがリモートの場合や、慣れが出てくると、数値のごまかしやなりすましといった不正や形骸化の発生リスクが高まります。故意でなくとも、整備業務の予定がなかった者が緊急時やマンパワー不足で呼び出され、うっかり検査を飛ばしてしまうことのないよう、業務アサイン時の業務前アサーション(※)を実施していました。

- ※アサーションとは、相手を尊重しつつ自の意見は気持ちを伝えるコミュニケーションスキルのことです。

導入の決め手と導入効果

決め手は「アルコール検査の実施結果と鍵の開錠が連携していること」

アルコール検査体制の強化として、認証された本人によるアルコール検査の実施と、検知された場合は必ず食い止めることに、アルコール検査結果とランプパス出納管理の紐づけができるかを重要視しました。

VD-3と連携可能な鍵ボックスは、車両の鍵やETCカード、給油カードを収納することが多いですが、今回、鍵ボックスにランプパスを収納することでアルコール検査を必ず実施、かつ結果に問題ない整備士のみが制限区域に入れるという仕組みを構築しました。

|

|

成果① 勤務開始前の段階で、必ず酒気帯び疑いの者への立入を防ぐことができる

ロッカールームにVD-3と鍵ボックスを設置することで、出勤時打刻前の段階で「自主検査(必須)」としてアルコール検査を実施します。業務に就くため、そして事前検査や本検査を行うためには制限区域内の事務所へ向かう必要があり、そのためにはランプパスが必要です。ランプパスは鍵ボックスに収納されているため漏れなくアルコール検査を実施することとなり、数値が検出された者はランプパスを取り出せず物理的に先に進めないという仕組みです。自主検査の必須化による検査漏れを撲滅し、酒気帯び疑いのある者を上流(ロッカールーム)の段階で食い止め事前検査や本検査に進ませないことで、企業としてのコンプライアンス向上にも繋がります。

成果② システムによる判定によってクリーンな状態を作り出すことで不正を防ぐ

アルコール検査は、実施を徹底できたとしても故意によるすり抜けやなりすましの発生リスクがあります。検査に慣れが出てくると、立ち会い者がいたとしても不正や形骸化することが想定されます。そのためミスや不正といったヒューマンエラーが起こりやすい人の手ではなく、VD-3とアルコール検知器によって一定の基準で判定し共謀を防ぐことで、チェックの厳格さを保つことができるようになりました。業務エリアへ入る前に、免許証による本人確認とアルコール検査が連動することで、本検査でのなりすましやすり抜けのリスクを除外できたことが、成果のひとつです。

|

VD-3設置場所 |

ランプパス収納イメージ |

その他の成果 運転免許証の有効期限管理もスムーズに

整備エリアでは車移動があるため、整備士メンバーは運転免許証(以下、免許証)を所持しています。有効期限切れを防ぐため、もともと各メンバーの免許証の有効期限をExcelで集約していました。VD-3では免許証の有効期限管理も行えるため、管理の効率性が向上しました。日々の運用では、ICリーダーにかざすだけで本人確認とともに免許証の有効期限のチェックが可能となりました。各メンバーの有効期限は、「ドライバーリスト」の画面で一覧化でき、有効期限が近い順に表示することも可能なため、免許更新の時期が近付いているメンバーに対して注意喚起がしやすくなりました。Excelなどで一覧表を作成する必要もないため、アナログ作業の削減にもつながりました。

今後の展望

今後もお客様や社員の安全を守るために、厳格な整備体制の構築と維持管理をしていきます。本検査のインターロック化(ロッカー等との紐づけ)や顔認証等によってセキュリティ強化と管理の効率化を図っている同業他社もいるため、継続して管理体制の向上を検討しています。現在の、自宅で任意で行っている自主検査は、お酒を飲まないメンバーにとっては負担になっているため、任意の自主検査をなくし、ロッカールームで事前検査・本検査まで一気通貫して行えるようにしていきたいです。

|

RPW整備事業室 生産管理部 島﨑様(左) 整備部 大槻様(右) |

DNP大槻 |

製品の企画・販売元

※DNP安全運転管理サポートシステム(VD-3)はDNP大日本印刷の登録商標です。

※内容について、予告なく変更することがあります。

-

本製品に関する質問、オンラインデモ希望などお気軽にお問合わせください。

※個人の方のお問合わせはご遠慮ください。 -

DNP安全運転管理サポートシステムVD-3についてご説明する提案書です。

資料内に価格を記載しています。

この事例で導入した製品・サービスについて

関連製品・サービス

-

窓口・カウンターなど限られたスペースに設置可能なICリーダーライター内蔵のスキャナー

IDドキュメントリーダー

IDドキュメントリーダーは、レンタカー、携帯電話、会員申し込み手続など、店頭や窓口で法律・規則により、本人確認を行う際に、お客様の目の前で、運転免許証(以下、免許証)、在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード、パスポート(旅券)などの本人確認書類のスキャンができます。 本体にICリーダーライターを内蔵しているため、スキャナーに本人確認書類やカードを挿入・かざすことで、スキャン画像とICチップデータの読み取りが可能です。 -

ソフトウェア開発キット

DNP運転免許証読み取り/認証ソフトウェア

DNP運転免許証読み取り/認証ソフトウェアは、運転免許証(以下、免許証)によるドライバー管理、ICチップデータを活用した個人認証、ICチップデータとスキャン画像による本人確認時のチェック(真贋判定補助)などの機能をもつソフトウェアです。システム組み込み可能なソフトウェア開発キット(SDK:Software Development Kit)をご提供します。

スタンドアローンで運用する「運転免許証確認アプリケーション」では、免許証チェック(真贋判定補助/ICチップデータ読み取り)や、帳票(確認記録)の印刷が簡単にできます。自動車教習所(以下、教習所)での限定解除免許などの取得受付業務などにご活用いただいています。