剣を交える楽しさを世界中の人に。「スマートフェンシング®」がめざす、持続可能なスポーツビジネスとは?

- X(旧Twitter)にポスト(別ウインドウで開く)

- メール

- URLをコピー

- 印刷

柔軟性のある剣と導電性のジャケット、スマートフォンアプリを用いて、手軽に、そして安全にフェンシングを体験できる「スマートフェンシング」。DNPが開発したこの新しいシステムは、2024年12月時点で国内外の約670のイベントで、延べ約11万7千人に体験していただき、“スポーツの楽しさ”を伝えてきました。2024年4月には、DNPがリードしてスマートフェンシング協会を設立。事業化も実現し、スマートフェンシングの普及に取り組み続けるコンテンツ・XRコミュニケーション本部の天利哲也に話を聞きました。

目次

|

|---|

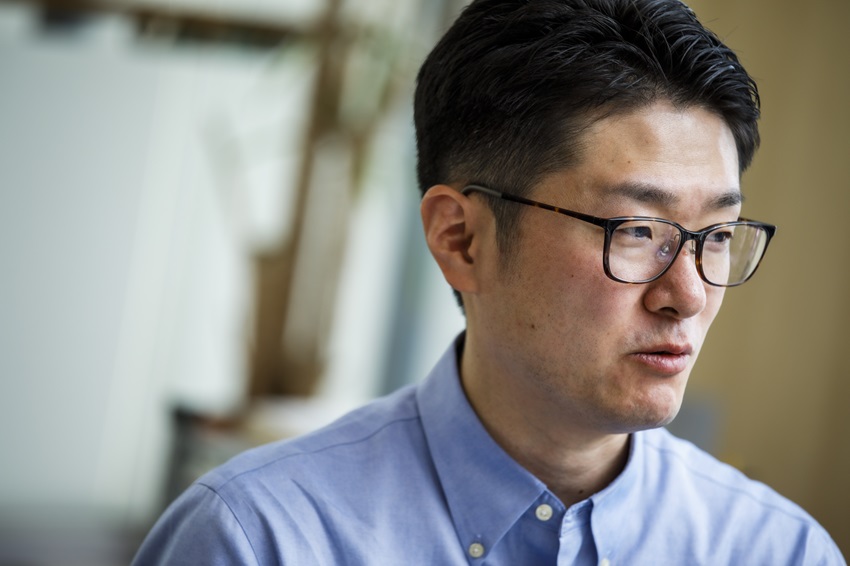

- 【プロフィール】

天利 哲也(あまり てつや)

2007年4月、大日本印刷株式会社入社。ディスプレイ用光学フィルムや情報サービス関係の事業担当を経て、現在はコンテンツ・XRコミュニケーション本部 コンテンツ事業開発ユニット アミューズメントビジネス推進部 営業・プロデュース課所属。学生時代にはフェンシングで全日本選手権大会個人3位となったほか、国際審判員として「東京2020オリンピック・パラリンピック」でフェンシング競技、パラフェンシング競技の両大会に派遣された。

東京2020オリンピック・パラリンピック開催が契機に

Q.「スマートフェンシング」プロジェクト発足までの経緯を教えてください。

私はもともとフェンシング経験者で、小学生のときに始めて、大学を卒業するまで競技者として本格的にフェンシングに取り組んでいました。フェンシングの国際審判員の資格を取得したこともあり、大学卒業後も国際フェンシング連盟(FIE)が公認する国際審判員として海外や国内の大会で審判を務め、ライフワークとしてフェンシングに関わっていくつもりでした。ただ、それはあくまでプライベートでの活動。フェンシングで事業を興したいという思いでDNPに入社したわけではありませんでした。

|

Ⓒ日本フェンシング協会/Augusto Bizzi/FIE |

転機となったのは、DNPが「オフィシャルパートナー(印刷サービス)」となった「東京2020オリンピック・パラリンピック」の開催です。2017年に社内公募で情報イノベーション事業部のオリンピック・パラリンピック事業推進本部へ異動しました。そこで、オリンピック・パラリンピックの振興の一環として、防具やマスク、剣などを一式揃えてフェンシングの体験会を開催したのです。でも、防具を着けるだけでも大変ですし、金属の剣は子どもには危ないということであまり好評ではなく……。そこで、フェンシング経験者としての私にスイッチが入ったという記憶があります。

もっと簡易で安全性の高い形にならないかと考え、ホームセンターでおもちゃの剣を購入し、実際のフェンシングの審判機に接続して試合ができる試作機をつくってみたところ、「これならいける!」と手応えを感じました。審判機との配線には審判員としての知識を、簡易化への機能の取捨選択には競技者としての経験を生かし、ブラッシュアップしていきました。

2018年、東京・お台場のイベントで、改善した試作機による体験会を行ったところ大人気となり、私たちのブースは長蛇の列に! その様子をSNSにアップしたところ、国内からも海外からも「このツールを貸してほしい」「体験会を開催してほしい」といった声が殺到しました。2019年の東京2020オリンピック・パラリンピック1年前イベントでは、国際オリンピック委員会(IOC)のトーマス・バッハ会長にも体験いただきました。

2018年からの1年間で約6千人に体験していただくなど、各所からのご要望が絶えない状況を受け、2019年4月に私が配属された現部署で本格的に事業化を検討するようになりました。

官民が連携し、DNPの強みを生かしたモノづくりを実践

Q.「スマートフェンシング」とはどんなものか、教えてください。

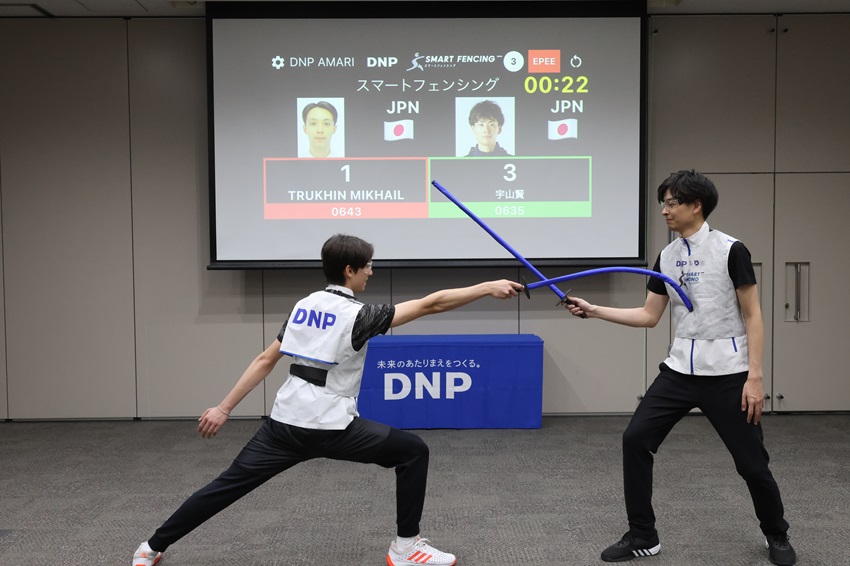

スマートフェンシングは、柔軟性のある専用の剣と導電性のあるジャケット、スマートフォン用のアプリを使ってフェンシングを疑似体験できる競技です。剣はセンサーと通信機器を内蔵していて、導電性ジャケットに剣の先端が当たると、センサーが反応して得点が入ります。

|

|

「手軽で簡単、かつ安全に実施できる点」「剣が柔らかく軽いため、子どもでも扱いやすく、得点が入りやすい点」「マスクではなくゴーグルを使うことでお互いの表情が見える点」が大きな特長です。また、本来のフェンシングの技を再現できるように剣を設計しているため、実際のテクニックを駆使して戦うこともできて、フェンシング経験者も楽しめると好評です。

ケガの心配が少なく、年齢や体力を問わず楽しめるため、フェンシングの入門にも、生涯のスポーツとして行うのにも最適です。現役のフェンシング選手がイベントでデモンストレーションしたり参加者と一緒に競技したりする際も、体に負担がかかりにくいので、イベントに招聘しやすく、集客や競技の普及にプラスとなっています。

さらに、アルコール消毒できるゴーグルや水洗いが可能なジャケットなど、清潔に保てるツールを使用しているため、衛生的に安心して楽しんでいただけます。

|

スマートフェンシングは、専用の剣とジャケット、ゴーグル、スマートフォン用アプリで体験可能。コンパクトに収納できるため、持ち運びも簡単。 |

Q.現在、「スマートフェンシング」プロジェクトはどのように進んでいますか?

静岡県沼津市や福島県川俣町との官民連携を強化しつつ、学校や教育機関、スポーツ施設や企業等でのスマートフェンシングの採用拡大を進め、収益化を実現しています。

沼津市とは、2019年に同市が日本フェンシング協会と全国初の包括連携協定を締結したことをきっかけに、スマートフェンシングのツールの使い方やイベント運営方法について、共同でパッケージ型のサービスとしました。このパッケージは現在、沼津市以外の自治体にも展開しており、全国に拡大しています。

|

沼津市で行われたイベントの様子 |

また川俣町とは、ツールの開発や製造・品質管理を実施しています。ジャケットのデザイン設計や縫製などを開発当初から依頼しており、仕様変更や修理の際には柔軟に対応いただいています。東京2020オリンピック・パラリンピックに関連してメディアでスマートフェンシングが紹介された際に、「これに携われて本当に嬉しい」と喜んでくださった川俣町の方々のためにも、さらなる普及を!と意気込んでいます。また、微力ながら東日本大震災からの復興支援になればという思いもあります。

|

川俣町で行われたイベントの様子 |

スマートフェンシングのツールについては特許を取得し、DNPの品質保証部門を通じて安全性や耐久性の試験(*1)を実施して、量産しています。また、これまでは有線で電気審判機にツールを接続していたのですが、2024年8月にはワイヤレス版のツールを発売しました。専用の審判機や各種コード、電源が不要になったため、電源のない屋外も含め、さまざまな場所でスマートフェンシングを手軽に楽しめるようになりました。ワイヤレス化に際しては、審判機に代わるスマートフォンアプリを社内で独自開発しました。このように、ソフトとハード両面でのモノづくりができて、厳格な品質保証も含めて「社内で全部できる」ということは、DNPの大きな強みですね。

- *1:国際フェンシング連盟が設定した実際の金属剣と同等レベルの耐久性試験を実施。

直近では、パリ2024オリンピック・パラリンピックにて、ジャパンハウス(*2)とクラブフランス(*3)の2つのブースで、スマートフェンシングを出展して体験会を実施。東京2020オリンピックの金メダリストである宇山賢(さとる)さんと一緒に運営し、約1千人にスマートフェンシングを体験していただきました。フェンシング発祥の地であるフランスでこのような展示ができ、高い評価をいただけたことは大きな成果と自信になりました。クラブフランスでは企業による出展がDNPのみだったということもあり、当社としても良い機会になったと感じています。

- *2:パリ大会期間中の日本オリンピック委員会(JOC)による日本の情報発信拠点。

- *3:パリ大会の公式ファンゾーン。来場者はフランス代表選手の応援や各種スポーツ体験ができる。

|

ジャパンハウスの様子 |

|

クラブフランスの様子 |

|

|---|

東京大会の金メダリスト・宇山賢さん(株式会社Es.relier<エスレリエール>取締役)。スマートフェンシング協会の理事も務める。

スマートフェンシング協会設立でグローバルな普及をめざす

Q.「スマートフェンシング」プロジェクトの今後は?

2024年4月、DNPはスマートフェンシング協会を設立しました。競技団体を設立したことでさらなる普及を図るとともに、社外のパートナーとも一層コラボレーションしていきたいと考えています。国民スポーツ大会でのデモンストレーション競技に採択されたことを足がかりに、スマートフェンシングの公式競技化も進めていきたいです。

また、日本フェンシング協会とタッグを組んで、一緒にこの競技を普及させたいという思いもあります。パリ大会ではフェンシング競技で16人の日本人メダリストが誕生したこともあり、いまフェンシングは非常に注目されていると感じます。メダリストが所属している企業のブランディングや、その他の企業の社会貢献、CSR(企業の社会的責任)といった目的でもスマートフェンシングの活動を推進していきたいです。

今後の事業展開としては、海外をメインの市場として見据えています。特にヨーロッパはフェンシングが盛んで、競技人口も日本より多いこともあり、スマートフェンシングに大きな関心を寄せていただいています。私がフェンシングの国際審判で海外に行った際には、フェンシング関連のメーカーやフェンシング協会に立ち寄って提案をして、海外での実績を増やしています。

国内に関しては、教育現場での導入が大きなポイントになると考えています。加えて、テレビなどのエンターテインメント分野への参入も予定しています。

私は構想段階から一貫して「スマートフェンシングを持続可能なスポーツビジネスにする」という思いでプロジェクトに向き合ってきました。スポーツ振興における企業の役割として、協賛や選手の雇用といったサポートも大きな意味を持っていますが、スマートフェンシングのようにサービスのパッケージをつくり、収益化できる事業として広く展開することでスポーツの普及を図るというアプローチも有効だと考えています。

|

|

事業化という大きな目標の達成に向けて、スマートフェンシングやフェンシングのさらなる普及をめざしている現在、あらためて感じていることがあります。

一つは、これまでの過程で背中を押してくださったり、貴重なアドバイスをくださったりした社内外の関係者への感謝の気持ちです。一人ひとりお名前を挙げて感謝したいくらいで、プロジェクトの規模が大きくなればなるほど、そうした“絆”に助けられることが本当に大きかったです。協会の設立以降、活動の幅もさらに広がっているので、これからも新たな仲間にぜひ参加してもらいたいと思います。

もう一つは、スポーツの普及において「“体験”に勝る価値はない」という実感です。スポーツには勝負する楽しさも観戦する楽しさもあり、加えてそのどちらにも言葉の壁がありません。今回の事業化を通じてフェンシングにもそうした魅力があることを証明できた点はうれしいですね。その部分を軸に置いてきたからこそ、皆さんに受け入れてもらえたのではないでしょうか。

今後も一人でも多くの人たちにスマートフェンシングを体験していただき、その魅力を世界中に発信していきたいと考えています。

対戦の様子:宇山賢さん(右)、天利(左) 動画:17秒

スマートフェンシングに関する最新情報はこちらからご確認いただけます。

[Instagram] https://www.instagram.com/smartfencing9

[Facebook] https://www.facebook.com/profile.php?id=61554692537555

[X] https://x.com/SMART_FENCING

- ※記載された情報は公開日現在のものです。あらかじめご了承ください。

- X(旧Twitter)にポスト(別ウインドウで開く)

- Linkdin

- メール

- URLをコピー

- 印刷