キュレーター(学芸員)が語るグラフィックデザインの「キュレーター」が次世代につなぐ文化

日本を代表する美術家の横尾忠則氏やアートディレクター・石岡瑛子氏ら、名だたるアーティストと親交を深めながら、北沢永志はキュレーターとしての感性を磨いてきた。北沢が長年携わってきた「ギンザ・グラフィック・ギャラリー」(ggg/運営は公益財団法人DNP文化振興財団:東京都中央区)は、「グラフィックデザインの聖地」と呼ばれるなど、世界的な評価も受けている。現在は、「時代を先取りして新しいデザインの方向性を示すこと」と、「紙と印刷の文化とともに発展してきたグラフィックデザイン*1を後世に伝えること」を将来に向けたミッションとしている。

- *1グラフィックデザイン : 主に印刷技術を活かして表現される視覚芸術の総称。

プロフィール

公益財団法人DNP文化振興財団 北沢 永志(きたざわ えいし)

1980年4月、大日本印刷株式会社(DNP)入社。CDC(クリエイティブ・デザイン・センター)事業部で企業のカタログ・カレンダー・PR誌等の企画・制作を担当。1990年からgggのキュレーションを担当。2008年より財団法人DNP文化振興財団の活動も行い、これまで国内外の作家や団体の展覧会を300回以上手掛けてきた。

世界で唯一の「グラフィックデザイン専門ギャラリー」を育てる

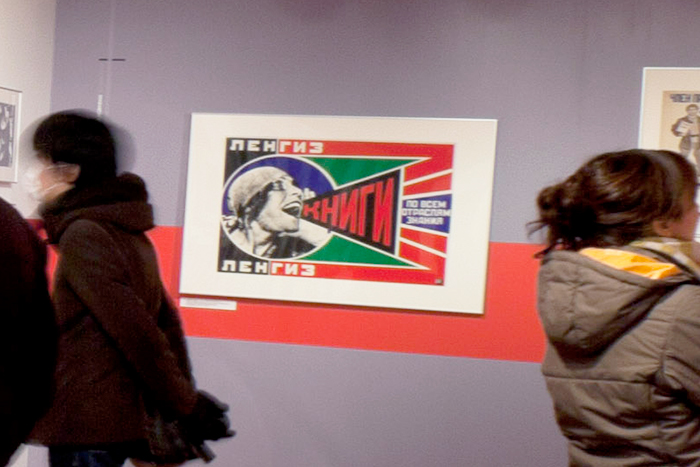

ロトチェンコ氏のアトリエでの打合せ風景

北沢は10年ほど前、ふらりとgggを訪れたひとりのロシア人と話して驚嘆した。「私が所有する祖父のコレクションで、ぜひここで展覧会を開催したい」。そう持ちかけてきたのはロシア・アヴァンギャルド(ロシア構成主義)の巨匠、アレクサンドル・ロトチェンコ氏の孫、アレクサンドル・ラヴレンチェフ氏だった。グラフィックデザインを専門に展示するgggの評判を聞きつけ、予告なしに現れたのだった。

その後、北沢はロシアのモスクワ市内に今も残るロトチェンコ氏のアトリエを訪ね、ラヴレンチェフ氏と直に交渉。同氏の個人コレクションからグラフィックや写真の作品約150点を選び、2012年3月、gggでの「ロトチェンコ ―彗星のごとく、ロシア・アヴァンギャルドの寵児― 」展の開催にこぎつけた。北沢は、「ロシア・アヴァンギャルドは、ドイツ・バウハウスと並び20世紀デザイン史にその名を刻む実験的な芸術運動であり、世界の美術・デザイン関係者の垂涎の的であったロトチェンコ氏の展覧会が開催できたのは、奇跡的だった」と振り返る。gggが当時、すでに世界的な認知を得ていたことの現れだったと言える。

gggは、世界でも珍しいグラフィックデザインの専門のギャラリーとして、DNPが1986年に設立した(後にDNP文化振興財団に運営を移管)。北沢が関わったのは1990年になってからだ。gggの初代の監修者は、世界的なグラフィックデザイナーで、同ギャラリー創設の発案者でもある田中一光氏。さまざまなジャンルの人と人との出会いや交流を大切にした同氏の下、ほぼ月1回のペースで展覧会を企画・開催した。2002年に田中氏が亡くなり、監修が永井一正氏*2に代わってからも、同様のペースで展覧会を手掛けてきた。gggの企画展は、2021年12月から開催した「ソール・スタインバーグ シニカルな現実世界の変換の試み」展で386回を数える。

- *2永井 一正(ながい かずまさ)氏 : 1929年大阪府生まれ。1960年日本デザインセンター創立に亀倉雄策氏らとともに参加し現在に至る。1972年の札幌冬季五輪のシンボルマーク(エンブレム)を考案。1989年 紫綬褒章受章。1994年から日本グラフィックデザイナー協会(JAGDA)会長。2002年、ggg企画展の監修者に就任し、現在に至る。

「ギャラリーは、企業と市民をつなぐ風穴だと思っている。キュレーションが毅然としていて、スペースの空気がやさしく人をとらえるなら、風はどんどん窓から入ってくる」。北沢は、田中氏が語ったこの言葉で、ギャラリー運営に取り組む意義をますます感じたという。手掛けたのは、ブルーノ・ムナーリ氏、ポール・ランド氏、ヘンリク・トマシェフスキ氏、亀倉雄策氏、早川良雄氏、福田繁雄氏など、20世紀のデザイン史を彩る国内外の巨匠や、新進気鋭のグラフィックデザイナーたちの展覧会だ。直接作家たちと会い、対話し、彼ら・彼女らのクリエーターとしての志の高さにその都度感銘を受けてきた。

横尾夫妻と北沢永志

gggで何度か展覧会を開催した横尾忠則氏とは、今でも散歩をともにする間柄だという。「作家とフラットな関係を築く秘訣は何か」という問いへの、北沢の答えはこうだ。

「まず、あたりまえのことですが、お会いする前に、作家のことを徹底的に調べること。それから、作家から無理難題と感じる要望が出てきても、できない理由を考えるより、どうしたら実現できるかをまず考えること。ノーと言わない。持ち帰って上司と相談しますとも言わず、その場でどんどんアイデアを膨らませる。ハイリスク、ハイリターンなんです。課題に対して一緒に解決していきましょう、何とか実現しましょう、そして、楽しく面白くしましょうという、私のポジティブで楽観的な姿勢が、作家の信頼を獲得してきたと思います。振り返れば印刷技術の進歩も、グラフィックデザイナーと、版画の摺師に当たるプリンティングディレクターとの、このような切磋琢磨の賜物ですから」

作家とともに壁を一つひとつ乗り越えてきた積み重ねが、来場者の魂を揺さぶるような展覧会を生み出してきたと、北沢は実感している。

若い人たちへ~デジタル化の波の中に光る紙の文化

しかし、グラフィックデザインの将来は必ずしも明るいだけではない、と北沢は感じている。その一因は、石版画やシルクスクリーンを含めた印刷技術とともに紙の上で成立してきたアナログの手法から、デジタル手法へのシフトだ。

「私見では、ポスター芸術における日本のグラフィックデザインの頂点は、世界からも注目を集めていた1980年代だったと思います。その後、90年代にはバブルがはじけて、『失われた20年』と呼ばれる時代が続きました。その中でデジタル化の波がより大きくなり、ポスターや雑誌など、紙媒体の文化が押しやられたと感じています。アナログ時代のデザイナーたちは、選択肢がない中でテーマに合わせて文字をはじめとするさまざまな形状を、自分で考えて作ってきた歴史がありますが、デジタル時代に入ってからは選択の幅が膨大になったにもかかわらず、コンピュータに搭載されている既成の文字や形を簡単に選択することも可能となっています。選択してしまうと、デザインに同じような傾向が出てきてしまいます。特に紙のポスターについて、デジタルの表現方法に一層の斬新さがないとデザインに個性が表れにくいように思います。『今まで見たことがない』作品をつくっていくには、デジタルにしろアナログにしろ、デザインとは何なのか、何を表現するのか、ということについてもっと深く掘り下げなくてはなりません。もちろん、こうした時代にあっても、これまでの遺産を継承しながら、さらに自らの表現を切り拓いている新しい世代の活躍が始まっています」

その【Never Seen Before:見たことがないもの】を創作する重要性を北沢に説いたのは、2012年に亡くなるまでニューヨークを拠点に活躍し、アカデミー賞衣装デザイン賞やグラミー賞を受賞したこともある石岡瑛子氏だ。 gggでは、著名なグラフィックデザイナーやアートディレクターに焦点を当てた出版物「世界のグラフィックデザインシリーズ ggg Books」*3を展開しており、その1冊に石岡氏を加えたいと、北沢が2000年に半年以上かけて交渉したのが二人の縁の始まりだった。そして発刊が決まり、彼女は一時帰国中にこの本の制作に立ち会った。北沢はその際、見開きページごとに全身全霊で取り組む石岡氏の「完璧主義」の仕事ぶりを目の当たりにした。

彼女は、資生堂やPARCOなどのキャンペーンのほか、フランシス・コッポラ氏の映画や万博のイメージポスター、グラフィックアートや版画など、広範囲な制作物でこれまでになかった女性像を創出した。大衆を魅了し、心を攪拌させるような発想で、舞台や衣装、グラフィック等を通じて数々のイノベーションを起こしたといえる。

- *3世界のグラフィックデザインシリーズ ggg Books(出版:DNP文化振興財団) : 国内外のグラフィックデザイナーの厳選作品をコンパクトに収録した書籍シリーズ。

そうした【見たことがないもの】へのチャレンジ精神が今、グラフィックデザインの世界で衰退してきているのではないかという危機感から、北沢は、過去のグラフィックデザイナーの遺産を若い人たちに再度プレゼンテーションすることに価値を感じている。そうした危機感も背景として北沢が発案し、2020年12月~2021年3月に開催した「石岡瑛子 グラフィックデザインはサバイブできるか」展は、関係者全員の熱意が結集し、コロナ禍にもかかわらず、gggの最高の来場者数を記録した。

「感動のおすそ分け」をめざす

石岡瑛子氏から学んだ【Never Seen Before】に加えて、北沢はキュレーションを行う上で、【今という時代をどう読み解くか】【健全性】【実験精神・批評精神・ユーモア】というポイントを最も大切にしている。

北沢は、【今という時代をどう読み解くか】について、「今なぜこの展覧会を開催するのかという問いに答えるため、デザインや美術史、空間デザインや視覚理論等に関する専門知識はもちろん、人類学や社会学・経済学、メディアやコミュニケーションなど、あらゆる事象に好奇心を持ち、自分自身がどんな状況に置かれても即座に応じられる状態にいたい」と考えている。また【健全性】については、「グラフィックデザインは基本的に見る人を元気にさせるものであり、さまざまな課題を抱える社会の病的な部分に対して、グラフィックデザインが少しでもその解決に貢献できないかと考えている」と言う。【実験精神・批評精神・ユーモア】に関しては、1917年のロシア革命の時代に彗星のごとく現れたロトチェンコ氏の旺盛な実験精神や、第二次大戦で疲弊するパリ市民の心をユーモアとエスプリで癒したフランスのポスター画家レイモン・サヴィニャック氏を例に挙げ、「そういう精神を発揚させる場を提供したい」と語った。

gggの監修者である永井一正氏は、北沢の仕事ぶりを次のように評する。「現在の情勢に合わせ、私の目が届かないところも含めて、世界中のグラフィックデザイナーを展覧会の候補に挙げる企画案が非常に良くできています。今この展覧会を開催することで現代に刺激を与え、将来につながる、という企画案です」

グラフィックデザインの目利きでもある北沢は、「キュレーションとは、究極のところ、自分の感動を多くの人々に伝え、分かち合う、“感動のおすそ分け”ということに尽きます。私の力量が足りず、思い描いた通りの展覧会が実現できなかったことも多々ありましたが、人を心から喜ばせ、感動を与え、見た人の人生観まで変えてしまうこともあるデザインやグラフィックアートの素晴らしさを、展覧会というメディアで次世代に伝えていきたい」と、キュレーターとしての使命を語った。

- ※第299回、第307回、第368回、第381回、第384回企画展 Photograph by Mitsumasa Fujitsuka