沿革

1876明治9年

秀英

秀英舎創業。数寄屋河岸御門外の弥左衛門町(現 銀座4丁目)

1877明治10年

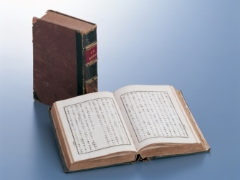

秀英

『改正西国立志編』完成(日本初の国産活版洋装本)

1878明治11年

秀英

舎則を定める。印刷業を「文明ノ営業」と表現

1881明治14年

秀英

活字の自家鋳造を開始

1882明治15年

秀英

製文堂(秀英舎活字販売課)を創設。活字の販売を開始

1886明治19年

秀英

牛込区市谷加賀町に工場を開設

1889明治22年

秀英

佐久間貞一が舎長に就任

1890明治23年

秀英

「国民新聞」の印刷を受託。民友社内に出張工場を設ける

1891明治24年

秀英

佐久間貞一が印刷雑誌社を設立し、『印刷雑誌』を発刊

1894明治27年

秀英

株式会社秀英舎を設立登記

1895明治28年

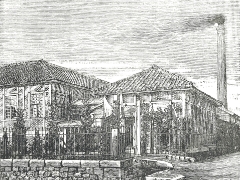

秀英

本舎工場の増築工事完了。国内初の鉄骨煉瓦造建物

1899明治32年

秀英

凹版で大阪市築港公債証書を印刷

1907明治40年

日清

日清印刷創業。牛込区榎町(現 新宿区榎町)

1910明治43年

秀英

製文堂、『活版見本帖』を発行

1912明治45年

大正元年

秀英

秀英体活字の大改刻が完了

1916大正5年

秀英

市谷工場に四六全判オフセット印刷機を設置(オフセット印刷開始)

1923大正12年

秀英

関東大震災で本店と製文堂が類焼。本店を牛込区市谷加賀町に移転

1924大正13年

秀英

雑誌『キング』(大日本雄弁会講談社)を印刷

1926大正15年

昭和元年

秀英

市谷工場建て替え工事完了。営業所棟竣工

秀英

『現代日本文学全集』(改造社)を印刷(円本ブーム到来)

1927昭和2年

日清

市田オフセット印刷所を吸収合併

秀英

銀座営業所を開設(活字販売所)

1928昭和3年

日清

辻本写真工芸社を買収。原色グラビア印刷開始(日本初)

1932昭和7年

日清

大崎分工場を開設

1935昭和10年

秀英舎と日清印刷が合併、大日本印刷発足。増田義一が取締役社長に就任

1941昭和16年

青木弘、取締役社長に就任

太平洋戦争始まる

1943昭和18年

佐久間長吉郎、取締役社長に就任

1944昭和19年

技術部研究室を設置

1945昭和20年

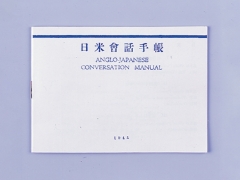

『日米会話手帳』(科学教材社)を印刷

1946昭和21年

4工場が大蔵省管理工場に指定され、日本銀行券の印刷を行う

京都工場を開設

1949昭和24年

東京証券取引所に上場

榎町工場で証券印刷を開始

1950昭和25年

京都工場で紙器印刷を開始

1951昭和26年

「再建5か年計画」を発表、事業領域の拡大を目指す

ビニール、セロハン、布地などへの印刷を始める

大崎工場を紙器専門工場とする

1952昭和27年

日本専売公社からたばこの外函の印刷を受注

多色グラビアエンドレス版の製造に成功。メラミン化粧板(住友ベークライト向け)の印刷開始

1953昭和28年

新東京証券印刷を買収(王子工場の前身)

紀ノ国屋、日本最初のスーパーマーケットを東京・青山に開店

1955昭和30年

北島織衛、取締役社長に就任

『広辞苑』(岩波書店)を印刷(秀英体活字を使用)

1956昭和31年

『週刊新潮』(新潮社)を印刷。出版社による日本初の週刊誌

大阪工場を開設(日本精版を吸収合併)

1957昭和32年

王子工場を開設(軟包装工場)

1958昭和33年

カラーテレビ用部材のシャドウマスクの試作に成功(日本初)

1959昭和34年

『少年マガジン』(講談社)と『少年サンデー』(小学館)を印刷

メサ型トランジスター用蒸着マスクの試作に成功

「チキンラーメン」(日清食品)の袋を印刷

1960昭和35年

埼玉県にエレクトロニクス製品工場を開設

東芝が国産カラーテレビを発表(日本初)。NHKなど5局でカラー放送開始

1961昭和36年

大日本ポリマー(現 DNPテクノパック)を設立。ブローボトル成形開始

中央研究所を設置

鋼板への直接カラー印刷に成功(日本初)

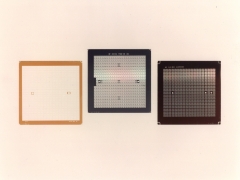

フォトマスク(エマルジョンマスク)を製造

1962昭和37年

メタルプリントを設立(現 DNPエリオ)。富士製鉄(現 日本製鉄)との合弁

紙カップの生産を開始

1963昭和38年

北海道飲料(北海道コカ・コーラ ボトリング)を設立

事業部制を導入

1964昭和39年

香港に大日国際印刷有限公司設立

東京オリンピックの入場券、記念シール、ポスター等を印刷

リードフレームの生産開始

1965昭和40年

グラビア方式の布地印刷技術を開発

ザ・スタンダード・レジスター社と提携、ビジネスフォームの量産開始

1967昭和42年

半導体用フォトマスク(ハードマスク)を製造

1968昭和43年

横浜工場を開設(紙器工場)

企画制作専門のクリエイティブ・デザインセンターを設置

ニューヨーク駐在員事務所を開設

1969昭和44年

シドニー駐在員事務所とフランクフルト駐在員事務所を開設

四国大日本印刷を設立(現 DNP四国)

ラミネートチューブの生産を開始

1970昭和45年

日本万国博覧会でサウジアラビア館などパビリオン9件の企画設計を担当

西ドイツ・デュッセルドルフにDNPヨーロッパを設立

1972昭和47年

インドネシアに合弁会社ダイニッポン・ギタカルヤ・プリンティング(現 DNPインドネシア)を設立

赤羽工場を開設(二葉印刷を合併)

シーティエス大日本を設立。電算写植システムの実用化を推進

埼玉県に蕨工場を開設

1973昭和48年

埼玉県に狭山工場と鶴瀬工場を開設

奈良工場を開設

磁気プラスチックカードの量産体制を整える

1974昭和49年

DNPアメリカを設立

磁気通帳の本格生産を開始

曲面印刷技術(カールフィット)の技術を導入

1975昭和50年

生産技術研究所(現 生産総合研究所)を設立

レトルトパウチ食品包装技術を確立

木目同調エンボスシートを開発

1976昭和51年

飲料用の液体紙容器(Lカートンシステム)を開発

コーヒークリーム用ポーションパック(雪印乳業)の無菌充填システムを開発

1978昭和53年

大型3次元ホログラムを開発(リップマンホログラムの原型)

1979昭和54年

大阪府に寝屋川工場を開設

北島義俊が取締役社長に、北島織衛が取締役会長に就任

1980昭和55年

バッグインボックス用無菌充填システムを開発

1981昭和56年

「明治ブルガリアヨーグルト」専用容器「MD-1」を開発

全自動フォトマスク製造装置を開発

1982昭和57年

精密電子部品搬送用キャリアテープを開発

PETボトルの生産開始

1983昭和58年

プラスチック成型品への絵付け技術「サーモジェクト」を実用化

埼玉県に久喜工場を開設

書き換え可能なICカードを開発(ICカードの原型)

『広辞苑』第三版(岩波書店)をCTSで制作

リアプロジェクションテレビ用スクリーンの生産を開始

1984昭和59年

転写印刷を応用したレインボーホログラム量産技術を開発

京都市にエレクトロニクス製品の工場を開設

溶融型熱転写記録材の製造技術確立、生産を開始

1985昭和60年

千葉県柏市に研究施設(中央研究所)が完成

日本初のCD-ROM辞書『最新科学技術用語辞典』(三修社)を制作

昇華型感熱記録材の製造技術開発、生産を開始

液晶ディスプレイ用カラーフィルターの生産技術を開発

1986昭和61年

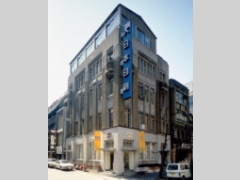

ギンザ・グラフィック・ギャラリー(ggg)を開設

人工関節部材を開発

1987昭和62年

印刷方式の尿検査用試験紙を開発

1989昭和64年

平成元年

岐阜県美術館にハイビジョンギャラリー作品を納入

ICカード事業のスポム・ジャパンを設立(ブル社との合弁)

DNPデンマークを設立。プロジェクションスクリーンの製造販売を行う

1990平成2年

DNPシンガポールを設立

全面圧着はがき「Sメール」を開発

1991平成3年

茨城県につくば総合開発センターを開設

兵庫県に小野工場を開設

岡山工場を開設

1992平成4年

PETボトルのプリフォーム法を開発

1993平成5年

Jリーグ公認データ提供サービスを開始

埼玉県に白岡工場を開設

広島県に三原工場を開設

非接触ICカードを開発

1994平成6年

ダイニッポンIMSアメリカ(現 DNPイメージングコムアメリカ)を設立

公式ホームページ開設

1995平成7年

ベトナム植林事業に出資。新王子製紙(現 王子製紙)・日商岩井(現 双日)と共同

インターネットサービス「Media Galaxy」の運用を開始

京都府に田辺工場を開設(紙器工場)

1996平成8年

建材用EBコート紙の生産を開始

液晶ディスプレイ向け反射防止フィルムの設計技術確立

リチウムイオン電池用電極材の製造技術を開発

福島県に泉崎工場を開設(軟包装工場)

1997平成9年

PETボトルのインライン無菌充填システムを開発

1998平成10年

バリア性に優れた非塩ビ系包材「IBフィルム」を発売

栃木県に宇都宮工場を開設

フルカラーリップマンホログラムの量産技術を開発、「トゥルーイマージュ」製造販売開始

台灣大日本印刷股份有限公司を設立

1999平成11年

茨城県に牛久工場を開設

接触・非接触共用のICカードを開発

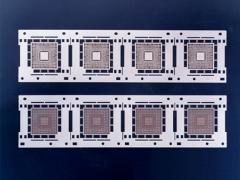

半導体パッケージ用超高密度ビルドアップ多層基板を開発

リチウムイオン電池用ソフトパック(バッテリーパウチ)を製品化

2000平成12年

インターネットデータセンターを開設

非接触RFIDタグ「アキュウェイブ」を開発、生産開始

DNPコリアを設立

2001平成13年

カラーフレキシブル有機ELディスプレイを開発

NTTドコモの携帯電話用「FOMAカード」の供給開始

有機ELディスプレイ用蒸着マスク(メタルマスク)を開発

2002平成14年

STマイクロエレクトロニクス社と提携、DNPフォトマスクヨーロッパをイタリアに設立

2003平成15年

銀座に「メゾン・デ・ミュゼ・ド・フランス」を開設(現 メゾン・デ・ミュゼ・デュ・モンド)

太陽電池モジュール部材を開発

2004平成16年

プロジェクター用フロントプロジェクションスクリーンを開発

東京医科歯科大と共同で毛細血管のパターン形成に成功

写真プリント機「PrintRush」の販売開始

2005平成17年

迪文普国際貿易(上海)有限公司を設立

北九州市に黒崎工場を開設

2006平成18年

コニカミノルタホールディングスより証明写真事業等を譲り受ける

神谷ソリューションセンターを開設

ルーヴル美術館との共同プロジェクト「ルーヴル - DNPミュージアムラボ」開始

2007平成19年

宇宙日本食向け包材を開発(日本初)

2008平成20年

オランダにDNP IMSネザーランド(現 DNPイメージングコムヨーロッパ)を設立

財団法人DNP文化振興財団を設立

図書館流通センターと丸善を連結子会社とする

2009平成21年

ジュンク堂書店を連結子会社とする

DICと共同でDICグラフィックスを設立

2010平成22年

CHIグループ(現 丸善CHIホールディングス)を設立。丸善と図書館流通センターが傘下に

インテリジェントウェイブを連結子会社とする

電子書籍と紙の本を販売するハイブリッド書店「honto」を開設

2011平成23年

北九州市に戸畑工場を開設

包装材用バイオマスプラスチックフィルム「バイオマテックPET」を開発

2012平成24年

日本ユニシス(現 BIPROGY)と業務提携

2013平成25年

ベトナム工場を開設(軟包装工場)

DNPファインケミカル宇都宮、稼働開始

ダイニッポン プリンティング タイランド 設立

マレーシアに昇華型熱転写記録材の工場を開設

DNP柏データセンターを開設

2014平成26年

インド駐在員事務所を設置

「DNP京都太秦文化遺産ギャラリー」を開設

「DNP多機能断熱ボックス」を開発

2015平成27年

農業用の反射フィルムを開発

田村プラスチック製品を連結子会社化(DNP田村プラスチック発足)

2016平成28年

フランス国立図書館との共同企画「体感する地球儀・天球儀展」を開催

「サイバーナレッジアカデミー」を開設

市谷に「DNPプラザ」オープン

2017平成29年

日本・デンマーク修好通商航海条約のレプリカを製作

「ミニ腸」の実用化に向けた研究を開始(国立成育医療研究センターと共同)

DNP学びのプラットフォーム「リアテンダント」開発

2018平成30年

伸縮自在な薄型スキンディスプレイを開発(東京大学と共同)

北島義斉が取締役社長に、北島義俊が取締役会長に就任

単一素材(モノマテリアル)のフィルムパッケージを開発

2019平成31年

令和元年

電気自動車向けワイヤレス給電用シート型コイルを開発

国宝・仁和寺金堂の高精細8K VRコンテンツを制作

情報銀行システムプラットフォームの提供開始(富士通と連携)

2020令和2年

5Gスマートフォン向け薄型放熱部品「ベイパーチャンバー」を開発

JTBプランニングネットワークを連結子会社化(DNPプランニングネットワーク発足)

DNP超低反射フェイスシールドを開発、販売

2021令和3年

「市谷の杜 本と活字館」オープン

地域共創型空間を開発する「XRコミュニケーション事業」を開始

イリモトメディカルと業務提携

2022令和4年

5G-Sub6周波数帯用フィルム型アンテナを開発

小型照明装置「DNP高視認性パターンライト」販売開始

2023令和5年

半導体パッケージ向け「TGVガラスコア基板」を開発

ナノインプリント製品のファウンドリー事業でSCIVAXと業務提携

シミックホールディングスと事業提携、シミックCMOを連結子会社化

アート画像を提供する「イメージアーカイブ・ラボ」オープン

2024令和6年

「DNP太陽光発電所用反射シート」提供開始